L’instrument de recherche s’arrête à l’article, l’unité matérielle communicable, c’est-à-dire l’album dans le cas présent. Pour faciliter les recherches sur le contenu même des albums, un inventaire détaillé a été réalisé sur tableur proposé en annexe. Les lieux de provenance et de conservation des objets ont été reportés en note dans l’instrument de recherche – avec le nombre de planches concernées - et dans la liste donnée ci-dessous.

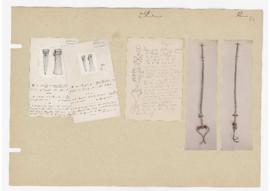

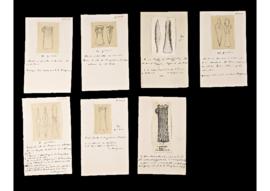

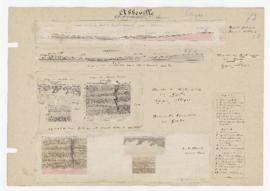

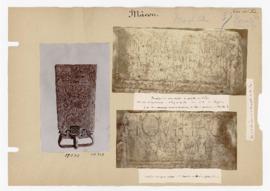

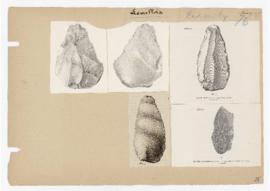

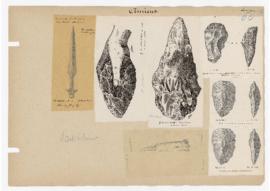

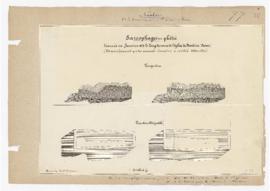

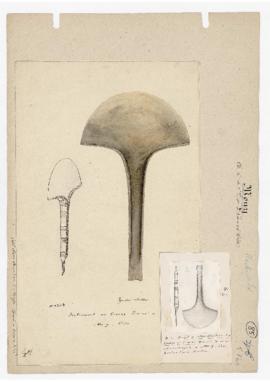

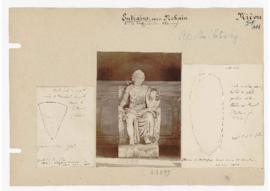

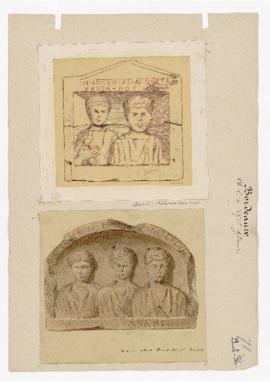

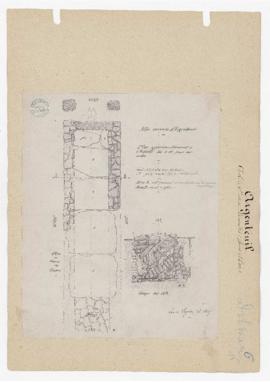

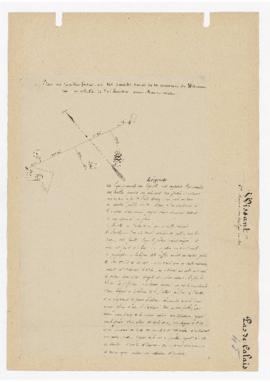

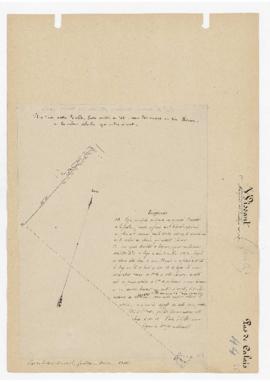

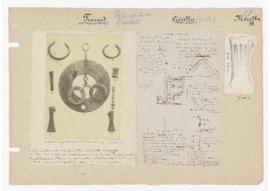

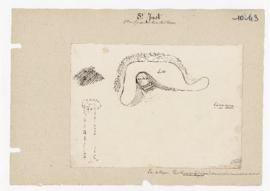

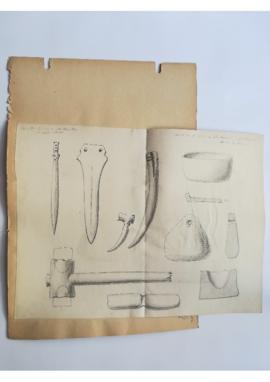

Les dessins ont été réalisés sur du papier, en majorité du papier Canson Frères produit à Vidalon-lès-Annonay (Ardèche). Trois techniques sont visibles : le dessin au crayon à papier, le dessin à l’encre de chine, et l’aquarelle qui rehausse certains dessins au crayon à papier. Dans ses lettres, Louis Revon mentionne souvent ses dessins « aquarellisés », qu’il juge plus dignes que ses croquis au crayon ou à l’encre et les seuls susceptibles d’être accrochés aux murs du musée. Dans son éloge funèbre, Camille Dunant décrivait ainsi les dessins de Louis Revon : « Ses dessins, sous une apparence un peu négligée, rendent très exactement et d'une manière pittoresque la forme, l'aspect fruste des antiquités antéhistoriques, et les mettent en quelque sorte dans la main du lecteur ». Le dessinateur attachait beaucoup d’importance à la forme et écrivait à Gabriel de Mortillet le 3 août 1870 : « comme j’ai horreur de l’a-peu près, je ne dessine presque jamais un objet antique sans le poser sur la feuille pour en tracer exactement les contours ».

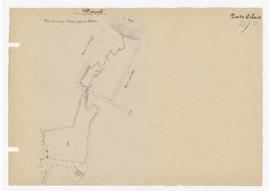

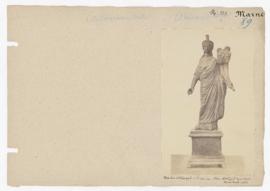

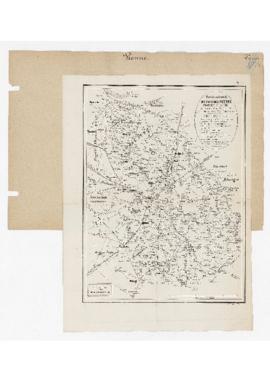

Les dessins ont été collés sur planches pour former les deux premiers albums. Ceux-ci ont été intitulés : « Album Revon – Savoie & Dauphiné – Commission de la Topographie des Gaules ». L’indication du secteur géographique n’est pas représentative du contenu. En effet, la région historique de la Savoie comprend les départements de Savoie et de la Haute-Savoie, tandis que le Dauphiné couvre les départements de la Drôme, de l’Isère et des Hautes-Alpes. Les dessins, quant à eux, concernent principalement la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes et l’Isère, au détriment des autres départements constituant la Savoie et le Dauphiné. En revanche, il faut ajouter l’Ain, les Basses-Alpes et également deux pays et régions étrangers : la Suisse et la Bavière. Les dessins sur la Haute-Savoie – les plus nombreux – sont les seuls à avoir le département indiqué en en-tête, en haut à droite. Les dessins sur la Suisse sont aussi très nombreux : originaire de Genève, Louis Revon y passait ses vacances et rayonnait depuis ce point vers les autres villes de Suisse. Les dessins sur les Basses-Alpes et les Hautes-Alpes sont peut-être plus tardifs. Vers 1872 le conservateur du musée d’Annecy demande en effet une nouvelle subvention pour aller dessiner à Aoste, Grenoble, Vienne, Lyon et explorer les Hautes-Alpes et les Basses-Alpes. Tout en étant force de propositions pour les musées qui conservent des objets provenant de Haute-Savoie, il laisse souvent libre choix à Gabriel de Mortillet sur les destinations : « Envoyez-moi où bon vous semblera, en désignant les coins où il y a des collections à noter et dessiner, et où les correspondants oublient de correspondre » lui écrit-il le 26 mars 1873.

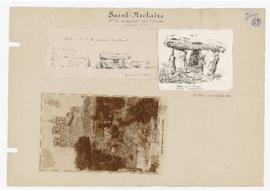

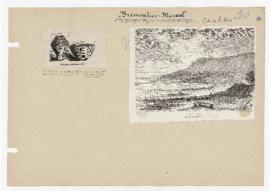

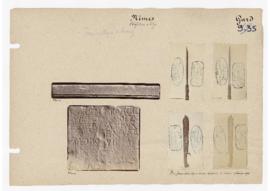

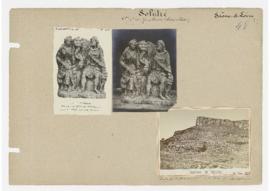

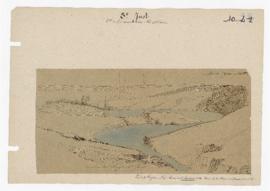

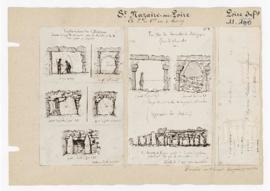

Les planches des deux premiers albums sont classées par ordre alphabétique de communes de provenance des objets et sites représentés. Le contenu des planches montre en effet un réel attachement à l’objet archéologique, représenté le plus souvent de manière isolée. De rares vues de sites, essentiellement des monuments mégalithiques, sont incluses dans les deux premiers albums. Les sujets concernent surtout la Préhistoire et la Protohistoire.

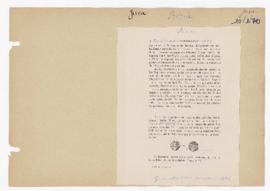

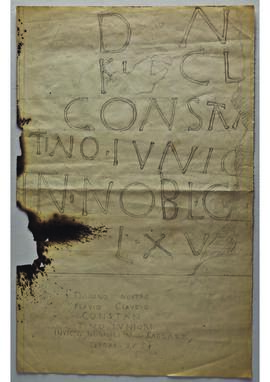

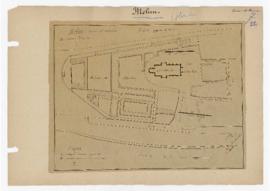

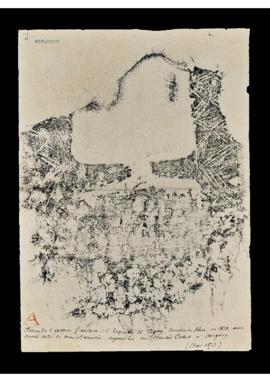

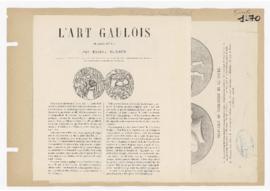

Le troisième album présente en revanche une conception différente bien que la provenance des dessins soit similaire. Ils ont été reliés tels-quels, sans être collés sur planches et sans ordre apparent de classement. L’album est plus varié tant d’un point de vue typologique (dessins d’objets, plans de fouilles, photographie de paysage, notes, estampages) que chronologique (présence d’objets d’époque gallo-romaine et du premier Moyen Âge).

Tous les dessins sont légendés : identification des objets et du matériau ; site de provenance ; lieu de conservation ; parfois la période chronologique (âge du Renne ; âge de la Pierre ; âge du Bronze ; premier âge du Fer ; époque gallo-romaine) ; ou des informations sur la date de découverte, l’inventeur et les objets associés. Il n’y a pas de planches concernant plusieurs sites mais la planche 14 de l’album 1 est consacrée à un site pour lequel les objets représentés ont été dispersés entre trois collections publiques et privées. La signature est systématique : « Louis Revon », « Louis Revon ad nat. » ou « Louis Revon ad nat. del ». En revanche, les dessins sont rarement datés : 5 planches sur 131 portent une date, les 14 et 15 octobre 1866. On peut parfois obtenir un terminus post quem car Louis Revon mentionne régulièrement l’année de découverte des objets.

Plusieurs planches ont des annotations manuscrites postérieures, à l’encre ou au crayon à papier, notamment de Gabriel de Mortillet (album 1, pl. 6)

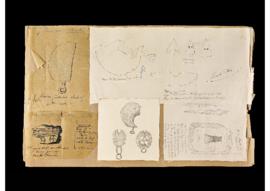

![Objets de Hallstatt – Musée de Vienne [10]](/uploads/r/mus-e-darch-ologie-nationale-domaine-national-de-saint-germain-en-laye-2/0/3/b/03ba69cd11bddc8b82705720c4c3497a145872b9d48ed69ce1a040cc1f2c9f6b/DOC_20170710_VG_120-121_142.jpg)

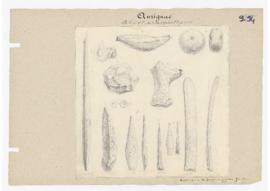

![Musée de Reggio [dessins de lames]](/uploads/r/null/4/a/3/4a31dba6b7e6257ff181f5b503c74086eee9f33e6fb62b72f55afa12c1fc82f8/Mus__e_de_Reggio__dessins_de_lames__142.jpg)

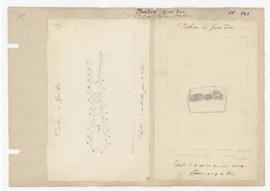

![Musée de Insbruch – Conze Poteries de Milo (Pl. N° III) [2]](/uploads/r/mus-e-darch-ologie-nationale-domaine-national-de-saint-germain-en-laye-2/9/9/3/993c0ce10504851be3daa12a234efcfa5c4f14ab2f3f59a12bf63dd6c02151a1/DOC_20170710_VG_106-107_142.jpg)

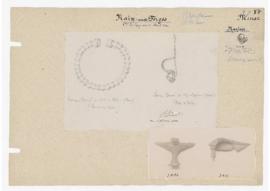

![Musée de Insbruch [dessins de couteaux]](/uploads/r/mus-e-darch-ologie-nationale-domaine-national-de-saint-germain-en-laye-2/c/8/b/c8be0d7dc9af9005848832da88081d4c50b136f9272f7b154d1377142d49addc/DOC_20170710_VG_130-131_142.jpg)

![Musée d' Insbruch [dessin d'un couteau]](/uploads/r/null/d/6/c/d6c5ca0dcab774ef6d8ede5f4df7d9eac89e2dd1f0443405f76b43c1669f4b9a/DOC_20170710_VG_102-103_142.jpg)

![Fouille de la Marne II – 15 (Achat de Mr de Barthélemy) [fouille n°7,8,9,10,11 et 12]](/uploads/r/null/f/2/c/f2c1037abf7abd2626221157e7f43b5a0badb244229f6af1da023e8c4c5a6879/Fouille_de_la_Marne_II_____15_142.jpg)