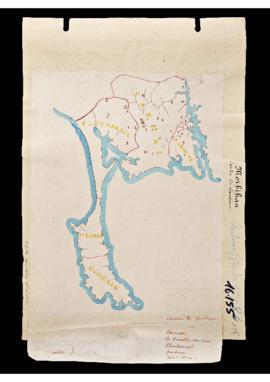

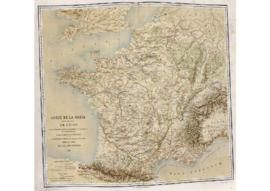

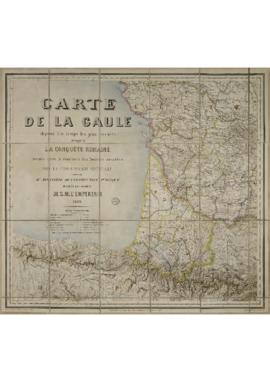

Cette collection d’arts graphiques est constituée de pièces réalisées entre le XVIIe siècle et le premier quart du XXe siècle. Il s’agit pour l’essentiel d’estampes (petits formats et hors-format), mais nous pouvons également y retrouver quelques dessins, aquarelles et gouaches.

Les estampes présentées ci-dessous – toutes de petit format – sont au nombre de vingt-neuf. Parmi ces vingt-neuf pièces, vingt-huit remontent au XVIIe siècle, et une seule est de datation indéterminée quoique visiblement tirée d’un ouvrage de la même époque ; elles représentent pour la plupart des vues extérieures des deux châteaux de Saint-Germain-en-Laye et du domaine leur étant associé.

D’abord résidence royale, le domaine de Saint-Germain-en-Laye devient national à la fin du XVIIIe siècle, et est classé monument historique en 1863. Le domaine voit sa gestion fusionner avec celle du musée en 2009 afin de former un unique service à compétence nationale.

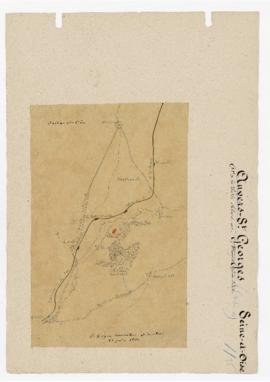

Le site de Saint-Germain-en-Laye devient résidence royale au XIIe siècle, lorsque le roi Louis VI décide d'y faire élever un château non fortifié en bois vers 1124. Ce premier château – plus tard surnommé « Château-Vieux » en opposition au « Château-Neuf » des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles – est fortifié par Philippe-Auguste, qui y fait bâtir une tour-logis en pierre et entoure l’édifice d’un mur de défense. Au XIIIe siècle, le château est agrandi par Louis IX, qui fait notamment bâtir la chapelle castrale dans un style gothique rayonnant. Après avoir subi d’importants dommages pendant la Guerre de Cent ans, le château de Saint-Germain-en-Laye est reconstruit en partie grâce à l’action de Charles V et de son architecte Raymond du Temple.

Sous François Ier, le château devient une résidence royale de premier plan, et sa transformation en style Renaissance est confiée à Pierre Chambiges. Né au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye en 1519, Henri II entreprend la construction du Château-Neuf en 1559, chantier qu’il attribue à l’architecte Philibert Delorme ; les travaux s’achèvent sous Henri IV, vers 1600.

De 1661 à 1682, Louis XIV réside souvent à Saint-Germain-en-Laye, où il fait réaliser d’importants aménagements, notamment la création des jardins à la française par André Le Nôtre, ainsi que la construction de la Grande Terrasse entre 1663 et 1680. À partir de 1680 commencent les travaux de modification du Château-Vieux, auquel sont ajoutés cinq pavillons d’angles ; ces travaux d'agrandissement du château sont confiés à Jules Hardouin-Mansart. Bien que la cour quitte définitivement Saint-Germain-en-Laye pour Versailles en 1682, le domaine n’est pas complètement laissé à l’abandon, et le Château-Vieux accueille notamment Jacques II, alors en exil, de 1689 jusqu’à sa mort en 1701.

En 1777, Louis XVI fait don du Château-Neuf ruiné à son frère le comte d’Artois, qui le fait démolir dans l’intention d’élever une nouvelle résidence. À la Révolution, le Château-Neuf et une grande partie des dépendances du domaine sont vendus comme biens nationaux.

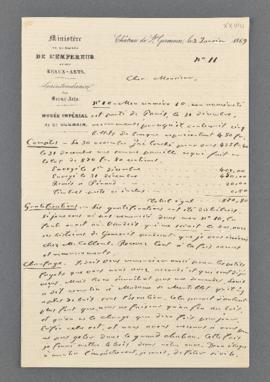

Sous le Premier Empire, le Château-Vieux accueille l’École spéciale militaire de cavalerie, qui devient en 1914 l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. En 1836, l’édifice est transformé en pénitencier militaire, au sein duquel près de cinq cents officiers sont incarcérés. Dès son accession au pouvoir en 1852, Napoléon III se préoccupe du sort du château, et s’oppose ainsi à son usage comme centre pénitentiaire. En décembre 1853, il déclare notamment que « l’existence d’une prison militaire dans l’antique château de Louis XIV est une sorte de profanation […] Le pénitencier sera éloigné de Saint-Germain, et ce château, qui rappelle de grands et nobles souvenirs, sera réparé […] J’ai donné des ordres à cet effet ». Le Château-Vieux est ainsi classé Monument historique dès 1862 (l’ensemble du domaine est classé en 1863), et des travaux de restauration sont rapidement entrepris. Trois architectes se succèdent sur ce chantier colossal : Eugène Millet, Auguste Lafollye et Honoré Daumet.

Le chantier est d’abord confié à l’architecte Eugène Millet, élève d’Eugène Viollet-le-Duc, qui prend le parti de restaurer le château dans son état Renaissance et s’appuie ainsi sur les plans publiés par Jacques Androuet du Cerceau en 1576. Aux plans et aux élévations d’Androuet du Cerceau s’ajoutent des gravures d’Israël Silvestre (milieu du XVIIe siècle), qui permettent d’appréhender le château dans son ensemble dans l’état qui était le sien jusqu’à la fin du XVIIe siècle avec l’accord de la commission des Bâtiments civils. Afin de privilégier l’état XVIe siècle, les pavillons élevés sous Louis XIV sont démontés. En parallèle de la restauration du bâtiment, Millet entreprend l’aménagement des salles du musée, dont il commence à concevoir le mobilier afin de mettre en œuvre une « véritable muséographie destinée à l’archéologie ». Ce travail d’aménagement est ensuite poursuivi par Auguste Laffolye.

Les travaux de réfection de la chapelle sont entrepris à partir de 1873 ; Eugène Millet est chargé d’y ajouter une flèche, dont les travaux commencent avant 1889, et ne sont toujours pas achevés en 1895. Cette flèche est finalement démontée en 1907.

La restauration complète du château ne s’achève qu’en 1908, avec la décoration de l’entrée principale sur la façade ouest et l’aménagement final de plusieurs salles du musée.

La collection des arts graphiques du service des Ressources documentaires du musée d'Archéologie nationale permet de constater les différentes évolutions connues par le domaine et les châteaux de Saint-Germain-en-Laye depuis les XVIe – XVIIe siècles jusqu'au début du XXe siècle.

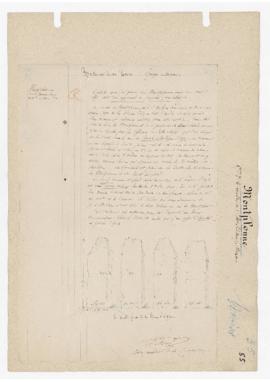

Au sein de cette collection figurent notamment vingt-neuf estampes du XVIIe siècle ; douze d'entre elles représentent le Château-Vieux, neuf concernent le Château-Neuf, tandis que quatre correspondent à des vues du domaine, et quatre autres à des édifices français extérieurs à Saint-Germain-en-Laye. Ces documents, dont certains sont légendés, voire datés, permettent de retracer l’histoire des deux châteaux de Saint-Germain-en-Laye au cours du XVIIe siècle avec une relative précision. En effet, avec la destruction des pavillons de Louis XIV lors de la restauration du Château-Vieux au XIXe siècle et l’abandon du Château-Neuf dès le XVIIe siècle, les estampes étudiées ici représentent un témoignage exceptionnel de l’état des deux châteaux à cette époque, avant l’effondrement progressif du Château-Neuf et la restauration en style Renaissance du Château-Vieux.

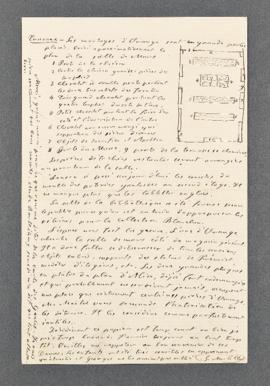

Cette collection d’estampes a été divisée selon quatre ensembles thématiques. Le premier ensemble correspond au Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye, le deuxième au Château-Neuf, le troisième au domaine, et le quatrième et dernier aux vues Hors Saint-Germain-en-Laye. Il s’agit uniquement de vues extérieures, ce qui permet d’appréhender les édifices dans leur contexte.

Si toutes les œuvres ne sont pas signées, trois noms de graveurs reviennent particulièrement : ceux d’Israël Silvestre (1621 – 1691), Adam Pérelle (1638 – 1695) et Pierre Aveline (1656 – 1722). Aux signatures des graveurs sont généralement associées celles des éditeurs, ayant été identifiés comme Israël Henriet (1590 ? – 1661), Nicolas de Poilly (1626 – 1696), Nicolas Langlois (1640 – 1703) et Melchior Tavernier (1594 – 1665). L’identité des graveurs a permis de systématiquement attribuer à chaque estampe une technique de réalisation ; en effet, il semble que tous trois aient travaillé en taille-douce, plus spécifiquement à l’eau-forte.

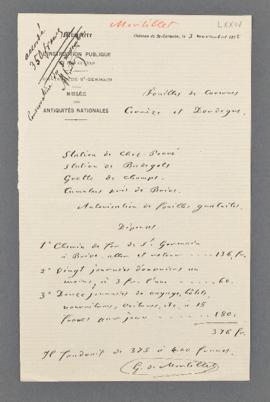

Ces vingt-neuf estampes semblent en grande partie issues de trois achats de lots, effectués respectivement en 1876, 1888 et 1889 (dates d’entrée dans le registre de la bibliothèque). Chaque lot porte un numéro d’inventaire (4319 pour celui de 1876, 7303 pour celui de 1888 et 7807 pour celui de 1889), numéros se retrouvant à de multiples reprises sur les estampes traitées.

La description se fait ici à la pièce sous forme d'un inventaire.

Plusieurs de ces estampes portent le tampon de la bibliothèque (sur lequel figure parfois leur numéro d’entrée au registre manuscrit), ainsi que le tampon sec du Musée des Antiquités nationales.