Zone d'identification

Cote

Titre

Date(s)

- 1850-2025 (Production)

Niveau de description

Fonds

Étendue matérielle et support

La photothèque du musée d'Archéologie nationale comprends près de 500 000 images. Les formats et supports sont multiples.

Zone du contexte

Nom du producteur

Notice biographique

Le musée Gallo-Romain est créé par décret impérial le 8 mars 1862 ; Claude Rossignol, directeur des archives de la Côte-d'Or, est nommé directeur, et Philibert Beaune est désigné peu après attaché à la conservation. Comme les musées de Versailles et du Luxembourg, le musée appartient à la seconde conservation des Musées impériaux. A sa création le musée ne conserve aucune collection et ne répond à aucun projet scientifique officiel. Dès 1864, Auguste Jean-Baptiste Verchère de Reffye, officier d'intendance de Napoléon III, propose à l'empereur un projet novateur. Le 1er avril 1865, la première réunion de la Commission consultative pour l’organisation du musée se réunit sous la présidence du Comte de Nieuwerkerke, surintendant des Beaux-Arts. Cette Commission regroupe de grands noms de l’archéologie, de la paléontologie, de la géologie, de la numismatique, de l'épigraphie et de l'architecture comme Alexandre Bertrand, Édouard Lartet, Félix de Saulcy. La commssion ratifie le projet initial de Verchère de Reffye. Dès août 1866, Alexandre Bertrand assure la direction du musée, alors que Claude Rossignol est écarté.

En 1866, il est précisé que « le musée de Saint-Germain a pour but de centraliser tous les documents relatifs à l’histoire des races qui ont occupé le territoire de la Gaule depuis les temps les plus reculés jusqu’au règne de Charlemagne ; de classer ces documents d’après un ordre méthodique ; d’en rendre l’étude facile et à la portée du public ; de le publier et d’en propager l’enseignement ».

Le Musée des Antiquités nationales est donc le premier musée consacré entièrement à l’archéologie du territoire national.

Les sept premières salles sont inaugurées par l’Empereur le 12 mai 1867, lors de l'exposition universelle.

Quarante-quatre salles sont ouvertes au public en 1907.

La naissance du musée et son développement est inséparable de celle de la Commission de Topographie des Gaules et de l'action des sociétés savantes. Parmi les toutes premières collections à être entrées figurent celles de Jacques Boucher de Perthes, considéré comme le père de la préhistoire, qui révélèrent, au milieu du XXe siècle, l’existence d’hommes préhistorique antérieure aux Gaulois.

L’essor de la préhistoire française connait par la suite une extraordinaire expansion, grâce au travail de Gabriel de Mortillet, attaché de la conservation au musée et père de la chronologie préhistorique, qui fit entrer de très nombreuses séries archéologiques de référence au musée. On doit également à Édouard Piette la plupart des pièces d’art paléolithique conservées au musée.

Dans l’entre deux guerres, Henri Hubert concevoit une refonte complète des collections du musée, en leur adjoignant une section d’archéologie comparée, faisant notamment appel aux découvertes de l’Extrême Orient.

Les grands archéologues du XXe siècle ont contribué à l’enrichissement et à l’étude des collections, comme en particulier l’Abbé Breuil, Louis Capitan, Henri et Jacques de Morgan, l’Abbé Cochet, Joseph Déchelette, et bien d’autres encore.

Des collections nouvelles continuent d’entrer à Saint-Germain. Elles proviennent des recherches actuelles menées en France ou à l’étranger, comme l’extraordinaire série d’objets de Nouvelle-Guinée, collectée parPierre Pétrequin, ou encore d’importantes fouilles de sauvetage, comme l’exceptionnel mobilier des tombes à char gauloises de l’aéroport de Roissy découvert en 1995.

Histoire archivistique

Source immédiate d'acquisition ou de transfert

Collecte auprès du service du Développement numérique et de la photothèque.

Zone du contenu et de la structure

Portée et contenu

Le Musée Gallo-Romain, aujourd’hui musée d’Archéologie nationale (MAN) constitue très tôt un fonds photographique de premier ordre qui ne va cesser de s’enrichir au cours des cent cinquante ans qui suivent l’ouverture du musée au public. Dès ses premières années, vont converger de nombreux témoignages photographiques des vestiges archéologiques que de nombreux photographes -amateurs ou professionnels extérieurs au musée- contribuent par leurs dons ou leurs vente à rassembler.

Peu après sa nomination en 1886 comme attaché au musée de Saint-Germain, Salomon Reinach décide la création d’un service photographique au musée dont l’activité est confiée au gardien bibliothécaire Justin Faron. C'est à compter de cette époque que la production interne au musée va s'accroître considérablement et répondre ainsi aux besoins des publications, des études scientifiques et de la promotion de l'établissement.

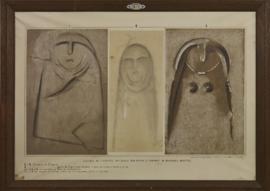

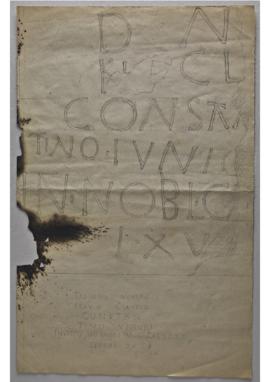

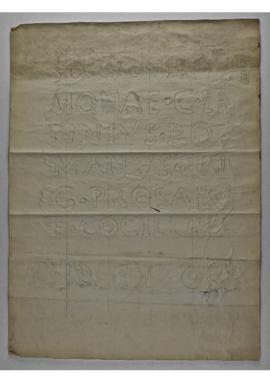

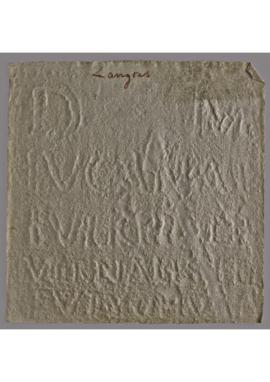

Aujourd’hui, l’iconothèque du service des Ressources documentaires compte environ cinq cent mille images, dont les formats et les supports sont l’écho du développement technique de la photographie. Nous y trouvons des photographies sur plaques de verre négatives et positives , des négatifs souples noir et blanc, des ektachromes, des épreuves originales d’époque, des épreuves plus tardives, des épreuves pour impressions photomécaniques, des tirages au collodion, sur papier albuminé et sur papier baryté, des contre-types et, depuis les années 2000, une somme considérable d’images numériques en pleine croissance . Sont illustrés les collections du musée, mais aussi des objets conservés dans d’autres musées ou chez des particuliers, des sites, des monuments, des muséographies, des portraits d’archéologues, le château de Saint-Germain et son domaine. À cela s’ajoutent les nombreux témoignages de la vie du MAN : portraits de ses directeurs, de ses agents et d’événements.

La diversité, la qualité et le volume étonnants du fonds pourraient laisser croire qu’il a toujours tenu une place de premier ordre parmi les fonds et collections du musée. Il n’en est rien. Sa constitution est encore mal connue, et un silence épais entoure ses producteurs et fournisseurs.

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Accroissements

Le sous-fonds des images numériques natives continue à s'accroître

Mode de classement

Le classement repose sur les formats et supports, puis, dans la mesure du possible, en fonction des dénomination des collections du musée : Paléolithique, Néolithique, Age du Bronze, Époques celtique et gauloise, Gallo-romain, Premier Moyen Age, Archives (service des Ressources documentaires).

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès

Librement communicable, en respect des droits de l'individu.

Conditions de reproduction

En fonction des droits d'auteur. La grande majorité des clichés est exploitée par l'Agence photo de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais.

Langue des documents

- français

Écriture des documents

Notes de langue et graphie

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Certains des clichés les plus anciens sont d'une grande fragilité. Ils sont communiqués sous leur forme numérisée.

Instruments de recherche

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

MAN

Existence et lieu de conservation des copies

Certaines des images réalisées par les photographes du MAN sont conservées à la RMN-GP qui assure la gestion de leur exploitation.

Unités de description associées

Note de publication

DE JOLY-DULOS Chantal, JOUYS BARBELIN Corinne, "La photographie au musée d'Archéologie nationale : une histoire de fonds et de pratiques", Antiquités nationales, 47, 2016-2017, p. 137-142.

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Mots-clés

Mots-clés - Sujets

Mots-clés - Lieux

Mots-clés - Noms

Mots-clés - Genre

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

Identifiant du service d'archives

Règles et/ou conventions utilisées

Statut

Niveau de détail

Dates de production, de révision, de suppression

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Note de l'archiviste

Corinne Jouys Barbelin, Mathilde Vauquelin, Chloé Folliot, Angélique Allaire