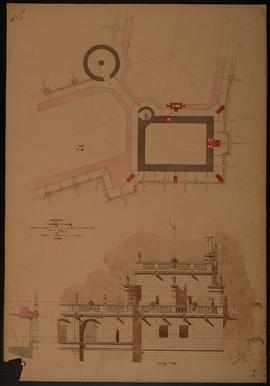

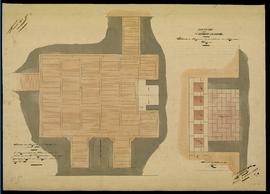

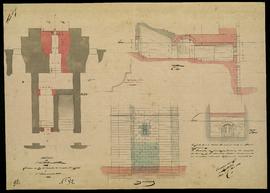

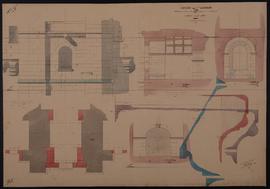

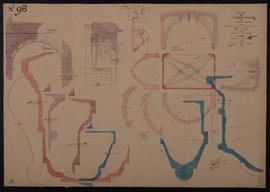

« Devis des ouvrages [de charpenterie] qu’il convient faire [à Saint Germain en] Laye pendant la presente [année mil six cent] quatre vingt huit et [pour la] construction des bastimens [de la] basse court que le Roy [a ordonné] faire au lieu où est pre[sentement la] court des cuisines, le tout [suivant les] plants, eslevations et profils [qui en ont] esté faits par le sieur M[ansart, premier] architecte de Sa Majesté

Premierement

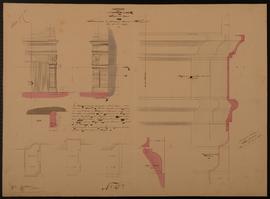

Tous lesdits ouvrages seront [faits des] formes et façons marquées [sur les] plants, eslevations et proffils [de] chacun desdits bastiments.

Tous les bois tant de brin que de [sciage] qui seront employez ausdits ouvr[ages] seront de beaux et bons bois [de] chesnes vifs, sains et nets et marchands, sans escorces ou roulleures ny pourritures, et sans rien de vicieux qui puissent prejudicier aux ouvrages.

Tous lesdits bois en general seront bien proprement assemblez les uns aux autres à tenons et mortoizes suivant l’art de charpenterie en tous les endroits que ledit art le poura requerir, en [sorte qu’il] ne soit besoin d’aucunes chevilles [ni ch]evillettes de fer pour lesdits ouvrages.

Les bois des fermes des combles desd. bastiments seront refaits et escaris à la [co]gnée seullement, toutes les pannes [desd.] combles seront de bois de brin, chacune [d’un] seul pied seullement. Tous les chevrons seront bien assemblez l’un à l’autre à tenons et mortoises sur les faistes et bien brandis et arrestez sur les pannes. Tous lesd. chevrons et les enpannons seront bien dressez et alignez de niveau par dessus en sorte que le dessus de l’un n’excede par le dessus de l’autre et arrestiers et nouez proprement deslardées suivant les alignements de dessus desd. chevrons et empanons.

A tous les combles desd. bastiments seront observées les ouvertures et bayes necessaires pour les lucarnes qui seront marquées par les eslevations et profils d’iceux, et mesme d’autres […] s’il en estoit necessaire [et qu’il soit] ordonné d’y en observer.

A tous les plan[chers qui seront] faits dans lesdits co[mbles, tant] recouverts que non, il [sera …] observez aux endroits […] et façons qui seront [marqués par] les plans de iceux, chacun […] enchevestrures necessaires [tant pour les] passages des tuyaux de [cheminées] que pour les attres des […] desd. cheminées et autres […] qui pouroient estre necess[aires …] qu’il sera ordonné d’y en faire.

Toutes les sollives desd. ench[evestrures] et les chevestres d’icelles seront [faites de] bois de brin, chacune piece [d’un] seul pied et non autrement, les[dittes] sollives de bois de brin s[eront] pareillement chacune d’un s[eul] pied.

Toutes les sollives generallement quelconques, tant recouvertes que non recouvertes, qui seront emplo[yées] aux planchers desd. bastiments seront […] peu pres de mesure et [d’egal]les espaisseurs en l’estendue [de chac]un plancher affin qu’elles s’afleurent [autant] que faire se poura, tant par dessus [que] par dessous, ausy estendues de chacun [planch]er, en sorte que les aires de [menuis]erie qui seront faittes sur lesdites [solli]ves soient de mesme espaisseur [auta]nt qu’il sera possible en icelles d’its [co]nduire et qu’il n’y ayt point sy faire [se] peut en un endroit qu’en un autre, [ob]servant fort soigneusement que toutes lesd. sollives, tant recouvertes que nons recouvertes, soient bien posées, dressées et alignées de niveau par dessous en toute la susd. estendue de chacun plancher.

Toutes les sablieres de bois de brin, tant recouvertes que non recouvertes, seront posées sous la voutte des susd. sollives des planchers, et mesme celles qui seront lambourdées, sy aucune il y en a, seront entailliées de ce qu’il conviendra, en leur costez et faces de dessus pour encastrer en i[celle]s de toutes leurs espaisseurs [les] corbeaux de fer s[ur lesquels elles] seront portées.

Toutes les susd. sollives, [tant de brin] que de sciages, seront es[passez de …] pouces de distances les [unes des] autres, peu plus ou peu [moins, …] que les enchevestrures […] sujessions qui se pourro[nt …] iceux planchers le pour[ront permettre] affin que les aix d’entre[vous dont] elles seront recouvertes p[uissent] faire un pouce et demy à de[ux pouces] de recouvrement sur c[hacune des] sollives.

Tous les bois, tant poutres, […] et sablieres des planchers qui [seront] lambrissez et recouverts […] seront employez bruttes et non […] ny rabottez, attendu qu’ils ne […] seront point veus ny apparens […]. Toutes les poutres des planchers […] qui demeureront à bois […] apparants seront proprement refaictes et escaris à vives […] et leurs esraites de dessous et proprement rabottées […] sans veues et apparantes jusques aux vifs d’icelles, en [sorte] qu’il n’y reste aucuns vestiges […] du sciage et rencontres […], et proprement poussées ausd. […] eraistes de dessous d’une […] ou quart de rond entre deux [ca]rrez pour donner autant que faire [se] poura facillité à l’entrepreneur de supprimer les flaches et deffaults de bois qui se pouront trouver ausd. [a]raistes, observant que celles desd. poutres ausquelles il sera mis des lambourdes, sy aucunes y sont mises, soient fouillées par haut de ce qu’il conviendra et sera necessaire pour l’encastrement desd. lambourdes. Lesdites lambourdes, en cas qu’il en soit mis, seront aussy proprement refaittes, escaris, rabottées et poussées de moullures contre […] et outre ce entaillera […] ce qu’il conviendra pour […] sollives qui seront […] à queues d’yrondes […].

Toutes les sollives des […] qui demeureront à bois […] apparentes seront pareille[ment …] dressées et escarries à vives […] en leurs eraistes de dess[ous …] proprement rabottées de […] dessus aux trois faces […] qui demeureront veues […] apparentes, et mesmes pour [les] eraistes de dessous de p[areilles] moullures que cy dessus p[our les] raisons cy dessus dictes.

Les aix d’entrevoux seront […] rabottez en leur face de dessous […] sablieres lambourdées […] sous les bouts des sollives […] murs sy aucunes sont […] aussy refaittes, dressées et […] vives eraistes, rabottées […] de moulleures contre les lambourdes ausquelles elles fairont cimetrie.

[Les] sablieres simples et non lambourdées […] de cette façon sont mises […] les bouts des susd. sollives […] lesd. murs seront aussy proprement […] aux deux faces d’icelles qui demeureront veues et apparantes et garnies ou poussées d’une mousleure […] eraiste de dessoubz.

[A] tous les pans de bois de […] qui seront faits dans lesd. bastiments, cy aucuns y sont faits, seront observés les bayes et ouvertures des croisées et autres ouvertres qui seront marquées par les eslevations et profils, et ce aux endroits et des grandeurs et façons marquées par lesd. eslevations et profils.

A tous les pans de bois et cloisons du dedans desd. bastiments seront observées les ouvertures de portes aux endroits et des largeurs marquées sur les plans et des hauteurs qui seront ordonnez.

Tous les bois desd. pans de [bois …] cloisons seront emplo[yés] br[uts …] attendu qu’ils seront […] deux costez, observant […] poteaux d’iceux pans [de bois …] cloisons ne soient esp[acés …] que dix à unze pouces […] les uns des autres […] peu moins suivant qu’i[l …] de croisées ou portes […] sujections, guise […] le pouront permettre et […] tous lesd. potteaux soient […] dressez et alignez l’un […] à chacun costé et […] et garnis de tampons en [nombre] suffisant, de retenir […] les panneaux de […] qui seront entre iceux […].

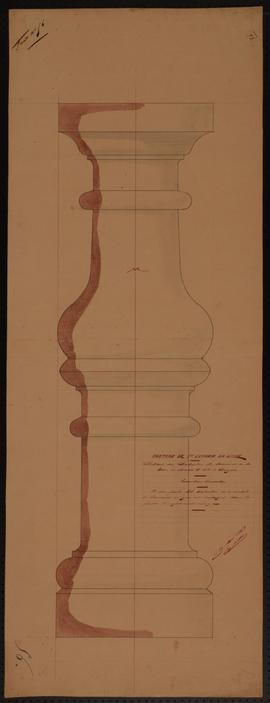

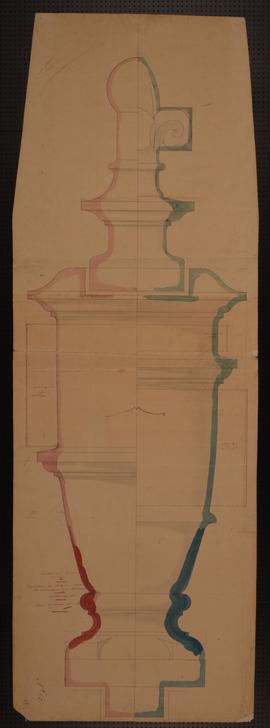

Tous les bourdes, escalliers […] charpenterie qui seront faits […] dans lesd. bastiments seront […] pattins, limons, noyaux […] entretoises et chapeaux, prorement escarris, rabottez et poussez de […] sur leurs traistes, les […] seront aussy rabottées […] de moulleures sur le […], les balustres seront tournés […] à la main suivant ce qui en [sera] ordonné par monsieur le surintendant des Bastiments du Roy, avec cette observation generalle [que] toutes les susd. marches soient hachées [de] tous leurs costez de dessous et garnies [de] tampons en nombre suffisant de […] sollidement retenir la massonnerie […] icelles.

Tous les susd. bois seront des longueurs necessaires pour avoir portées suffissantes à chacun de leurs bouts, et au surplus des grosseurs qui ensuivent.

Scavoir, pour les bois des combles, les tirants qui ne porteront point de planchers seront jusques à trois toises de longueur, de dix [pouces] de grosseur, les [jambes de force] au dessous de dix pouces [de largeur] et neuf pouces d’epaisseur, [à la] reserve de celles [des angles des] croupes, lesquelles seront [de …] pouces de largeur et neuf [pouces] d’espaisseur, à la reserve [de celles] des angles des croupes […] seront de dix pouces de […] unze pouces d’epaisseur […] cayers ou demy tirants […] fermes des angles […] dix pouces d’epaisseur, les […] dans lesquels ils seront [..] seront de mesme grosseur […] esseliers seront de dix pouces […] largeur et cinq pouces [d’epaisseur], les poinçons seront de sept […] de grosseur, à la reserve […] des fermes de crampons [qui] seront de neuf pouces […] les forces de cinq et sept [pouces] de grosseur assemblées […] les jambettes et contrefiches de quatre et six pouces, et les tasseaux et [chante]gnolles de cinq et sept pouces.

Les tirants de vingt un pied de longueur [seront] de unze pouces de grosseur, les [jambes] de forces carrées au dessous […] unze pouces de largeur et dix [pouces] d’epaisseur, celles des angles [des] croupes de unze pouces de grosseur […]ayers et goussets unze pouces de [lar]geur et dix pouces d’epaisseur, tous [les] esselliers de vingt pouces de largeur [et] pareille espaisseur de cinq pouces comme cy dessus, les poinçons au dessus des tirants, les forces, les jambettes, contrefiches et les tasseaux et chantegnolles seront des grosseurs cy dessus declarées pour ceux de la ferme precedente.

Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucun il y en a dans lesd. bastiments, seront de douze pouces [de grosseur], les jambes de forces [carrées au] dessous de douze pouces de largeur et dix pouces […] et celle des angles [des] douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les […] de douze pouces de [largeur] pouces d’epaisseur, les […], les esselliers de douze […] et six pouces d’epaisseur […] au dessus des tirants […] de grosseur, à la reserve […] fermes de croupes, qui […] dix pouces de grosseur […] jambettes, contrefiches […] et chantignolles des […] cy dessus declarées pour […] cy dessus.

Aux autres fermes […] desquelles porteront […], les bourdes desd. fermes […] des tirants d’icelles […] des grosseurs cy dessus […] pour les fermes] du dessoubz desd. tirants […] seront des grosseurs qui ensuivent.

Scavoir, les tirants de dix huit piedz de longueur […] pouces de grosseur en carré, les [jambes] de forces carrées de douze pouces [de] largeur et unze pouces d’epaisseur, et […] des angles de croupes d’onze pouces de grosseur en carré, les […] et goussets de douze pouces [de] largeur et dix pouces d’epaisseur, tous les esselliers d’onze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.

Les tirants de vingt un pied de longueur seront de douze pouces de largeur et […] pouces d’epaisseur, les jambes de forces carrées au dessous de douze pouces de largeur et unze pouces d’epaisseur, et celles des angles d’onze pouces de grosseur en carré, les coyers et goussets de douze pouces de largeur et dix pouces d’epaisseur, et tous les esselliers de douze pouces de largeur et six pouces d’epaisseur.

Les tirants de vingt quatre piedz de longueur, sy aucuns il y en a dans lesd. bastiments comme dit est […] seront de telle […] et quatorze pouces […] jambes renforcées […] pouces de largeur […] d’épaiseur, et celles […] treize pouces de grosseur […] coyers et goussets de […] largeur et vingt pouces […] et tous les esselliers de […] de largeur et six pouces de […].

Toutes les semelles qui […] à toutes les susd. fermes […] quatre pouces d’epoisseur […] de la largeur des jambes […] soubz lesquelles elles seront […]. Les pannes qui seront emp[loyées …] par haut ausd. combles […] grosseur et qui ensuivent

Scavoir, celles de neuf piedz de […] de cinq et sept pouces de […] celles de douze piedz de […] celles de quinze piedz de […] et celles de dix huict piedz de longueur, sy aucunes il y en a, de neuf pouces de grosseur, toutes lesquelles longueurs […] se doivent entre non […] les portées d’icelles, sur les […] ou dans les murs.

Toutes les pannes seront de briziz esgallement ou de neuf et dix pouces de grosseur.

Tous les chevrons et empannons esd. combles seront de quatre pouces de grosseur en quarré, espacez de quatre [à] la latte, à la reserve toutesfois des chevrons des lucarnes, desquels ceux qui ne seront que jusques à neuf et dix pieds de longueur seront de quatre et six pouces de grosseur, et ceux de plus grande longueur jusques à quinze piedz, de cinq à sept pouces de grosseur, les eraistes et noues de six et huit pouces de grosseur bien proprement deslarées suivant les dessus des susd. chevrons et empannons.

Les plattes formes qui seront pozées sous les pieds des susd. chevrons et empanons seront […] morceaux que faire se pourra […] pied ou moins en cas […] des lucarnes ne le […] et de quatre pouces de […] pouces de largeur bien […] à queue d’yrond […] aux bouts, ausquels […] l’une à l’autre sur lesq[uelles] plattes formes seront ob[servés les] espaces nécessaires, le […] pour recevoir et arres[…] de susd. chevrons.

Les poutres […] qui demeureront […] ausd. planchers seront des […] qui ensuivent.

Lesd. poutres […] seront jusques à quatre […] thoises de longueur, celles de douze […] de douze pouces de grosseur, celles de quinze […] treize pouces, celles de dix huit piedz de treize et quatorze pouces, celles de vingt un pied de quatorze et quinze pouces, celles de vingt quatre pieds de quinze [et] seize pouces, [celles] de vingt sept pieds de seize et [dix] sept pouces, celles de cinq thoises de dix sept [et] dix huit pouces.

Sollives desd. planchers

Toutes lesd. sollives jusques à quinze pieds de longueur seront de sciages de cinq à sept pouces de grosseur, posées sur champ, à la reserve des sollives d’enchevestrures et chevestrures qui seront de sept et huit pouces de grosseur au moins et posées sur le champ à cause de la grande pezanteur des tuyaux de cheminée, qui seront tous les uns au devant des autres et non chemizez.

Les autres sollives depuis lad. longueur de quinze piedz jusques à dix huit seront de bois de brin de huit et neuf pouces de gros, à la reserve [des sollives] d’enchevestrures et [chevestrures] qui seront de neuf [et dix pouces de] gros.

Aux planchers […] travées excederont […] dix huit pieds, il sera […] poutres des grosseurs […] declarées à proportion […] longueurs.

Les aix d’entrevoux qui […] sur les sollives seront […] pouce d’espoisseur […] suffisantes pour faire […] d’une seulle piece toute […] de l’entrevoux qu’il recou[…] de neuf à dix pouces de […] pour qu’ils portent chacun […] pouce et demy à deux [pouces] de recouvrement sur ch[acune des] deux sollives sur lesquelles [ils] seront posez, lesd. aix […] clouez sur lesd. sollives […] de leurs costez avec […] crochets, chacun de deux […] de longueur en leurs tiges espassez […] demy pied de distance les [uns] des autres, avec cette observation […] desd. clouds qui seront clouez […] costé seront posez à l’opozitte […] du millieu des intervalles [de] ceux de l’autre costé.

Les lambourdes qui sont [posées] contre les poutres seront de cinq pouces d’epaisseur et treize pouces de hauteur, aux planchers dans les sollives seront de cinq et sept pouces [de] grosseur et aux planchers ausquels les sablieres seront de plus fortes espaisseurs ou hauteurs, les hauteurs desd. lambourdes seront augmentées à proportion.

Les sablieres lambourdées seront semblables ausd. lamboures, à la reserve qu’elles auront six pouces d’epaisseur.

Les autres sablieres simples qui seront posées sous lesd. planchers seront de sept pouces de grosseur en quarré.

Les potteaux et […] pans et cloisons […] portera des planchers […] sept pouces de grosseur […] d’en bas de chacun […] aussy de cinq et sept [pouces …] d’en haut de douze pouces […] douze pouces de largeur […].

Les autres cloisons qui […] simples separations en […] de planchers ne seront que […] et six pouces de grosseur […] que sablieres, descharges […] linteaux et potelets.

Aux escalliers, les pattins […] sept pouces de grosseur, les […] apuitz, chapeaux et potelets […] pouces, les limons et entretoises […] et dix pouces, les marches […] et les solliveaux […] necessaires suivant leurs […].

Les autres marches […] sept pouces, et les […] quatre pouces de grosseur […].

Les poitrails, sy aucuns [il y en a] dans lesd. bastimentz, [seront de …] proportionnées à leurs longueurs [… esp]oisseur des murs qui porteront […], c’est à dire que chacun desd. […] aura deux pouces moins de […] que l’espaisseur du mur au dessus […] que les recouvrements de plattes […] seront faits des deux costez desd. […] remplissant les moindres […] et affleurent celles desd. […] au dessus.

L’entrepreneur ne poura, en quelque sorte et maniere que ce soit, employer ausd. ouvrages de bois de plus fortes grosseurs que celles cy dessus declarées sans ordre expres et par escrit du surintendant des Bastimens du Roy, à peyne, faisant le contraire, de porter en pure perte les plus grosseurs qu’il pouroit y avoir mises, nonobstant toutes les causes et raisons qu’il pouroit sur ce dire et alleguer, desquelles en ce cas il ne sera fait aucune consideration.

Pour la construction de tous lesquelz ouvrages, led. entrepreneur fournira tous les bois des qualitez dessusd., peynes d’ouvriers et toutes autres choses generallement […] necessaires pour […] bien et deuement fait […] au desir du devis […] de celluy ou de ceux […] par le surintendant [des Batiments] du Roy, pour en faire […] receptions, le tout moye[nnant la] somme de trois cent [cinquante livres] pour chacun cent [de bois …] et reduits sur les simples […] qu’ils auront en […] autrement, nonostant tous […] ce contraire, ausquelz […] presentes a esté desrogé […] besoin est, et sera à […] toutesfois desd. bois de […] sept pouces de grosseur […] seront comptez comme s’ils […] pouces en quarré suivant l’usage […] et des aix d’entrevoux […] comptez à six thoises pour […] suivant le mesme usage […] à la charge que mond. […] surintendant […] entrepreneur de payer aucuns […] de peages et passages de […] de Paris ny sur les autres […] par où lesd. bois passeront.

Seront tous les ouvrages faits des formes et fassons mentionnez au present devis, à la reserve des planchers du rez de chaussée, qui seront recouvertz au dessoubs sans aucun bois apparent, et à l’esgard des sollives des autres planchers qui seront de bois apparent, l’entrepreneur ne sera point obligé de les cadronner lorsqu’elles seront […], et celles dont les bois seront fautifs, l’entrepreneur suivra l’article dont il est parlé par le present devis.

Par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, fut present Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens de Sa Majesté, demeurant aud. Saint Germain, lequel apres avoir pris communiquation à son loisir et que lecture luy a esté pre[sentement faite par] le notaire soubzsigné, [presents les temoins] cy apres nommez, du devis [des autres] partz escrit, qu’il a dit [bien savoir et entendre,] vollontairement [s’est par ces] presentes obligé [au Roi, ce acceptant] pour Sa Majesté ha[ut et puissant seigneur] messire François [Michel Le Tellier,] marquis de Louvoys [et de Courtanvault,] ministre et secretaire [d’Etat,] surintendant et ordonnateur [general] des Bastimens de Sa Majesté, [arts] et manufactures de France, [de bien] et duement faire et par[faire tous et chacuns] les ouvrages de charpenterie [mentionnés] audit devis et de fournir […] qu’il conviendra pour la [perfection] desd. ouvrages conformement [aud.] devis. Ce present marché [fait] moyennant la somme de [trois] cens cinquante livres pour [chacun cent] de bois fourny et employé se[lon led.] devis, que mondit seigneur […] promet faire bailler et pa[yer aud.] Aubert par le sieur tresorier general des Bastimens de Sa Majesté [au fur] et mesure qu’il adve[ncera les. ouvrages. Et a elu] led. Aubert son domicille irrevocable [aud.] Saint Germain, en sa maison rue […]. Prometant. Obligeant. Renonçant. Fait [et] passé aud. Saint Germain, presence Louis de Saint Aurant [et Joseph] Realier, bourgeois demeurans en ce lieu, tesmoins, l’an mil six cens quatre vingtz huict, le quatorziesme jour de febvrier, et ont signé.

Le Tellier, Aubert

Realier, Guillon de Fonteny

Et le troisiesme jour de juin MVIc quatre vingtz huit apres midy, sont comparus par devant Louis Guillon de Fonteny, notaire et gardenotte du Roy à Saint Germain en Laye soubzsigné, Jullien Fouqueret et Sponce Crespelet dit Grand Pé, charpentiers demeurans aud. Saint Germain, lesquels vollontairement s’obligent sollidairement, l’un pour l’autre, chacun d’eux un seul pour le tout, aux renonciations requises, envers Jean Jacques Aubert, charpentier des Bastimens du Roy demeurant aud. Saint Germain, à ce present et acceptant, de bien et du[ement employer] et mettre en œuvre tous [les bois] de charpente que led. [Aubert s’est obligé] de faire aux bastimens du Roy pendant la presente année seulement suivant et con[formement] au devis des autres [parts ecrit dont] lecture leur a esté [faite par led. notaire et qu’ils] ont dit bien entendre. [Ce present] marché fait moyennant [la somme] de soixante cinq livres [pour chacun] cent de fasons et […] de l’employ desd. bois qui [leur seront fournis] par led. Aubert, lequel […] ausd. entrepreneurs de […] cordages et equipages n[ecessaires] pour l’employ desd. bois […] pour les fassonner, lequel […] led. Aubert promet leur [payer] au feur et mesure qu’ils […] lesd. ouvrages et en fin [d’iceux], dont le compte sera fait [...] la reception qui en sera faite […] led. Aubert, à quoy lesd. [Fouqueret] et Crespelet travailleront [… ] et suffisament […] qui leur seront donnez, en sorte que led. Aubert n’en souffre aucune [perte], dommage ny chose quelconque. [Promettant. Obligeant] sollidairement. Renonçant. Fait et passé aud. [Saint] Germain en l’esture du notaire soubzsigné, [pre]sens Joseph Realye et Louis de Saint Aurent, bourgois de ce lieu, tesmoins, les an et jour susd., et ont signé.

[Real]ier, JFoucqueret, P. Creplet

Guillon de Fonteny »