- 2020003/1

- Pièce

- 1857 - 1863

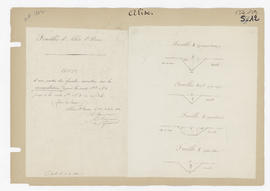

Fait partie de Pièces d'archives épigraphiques du musée d'Archéologie nationale

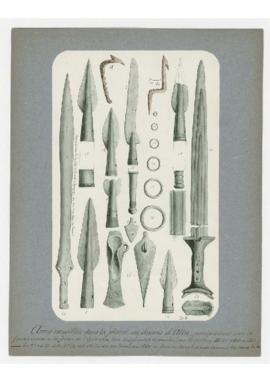

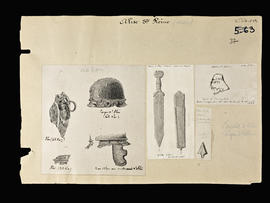

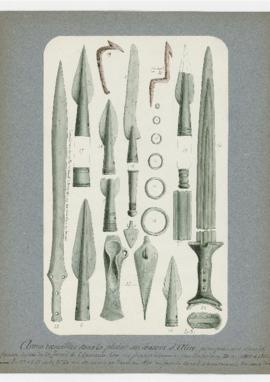

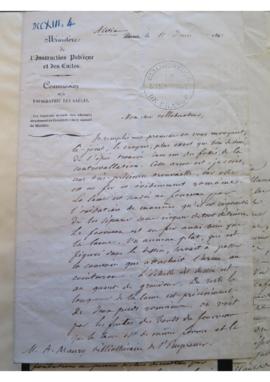

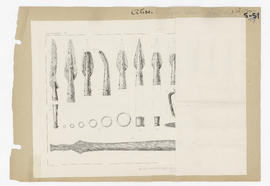

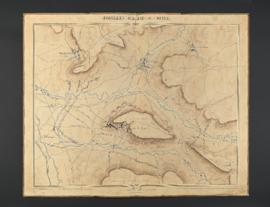

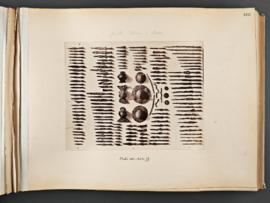

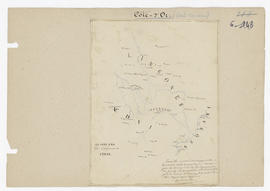

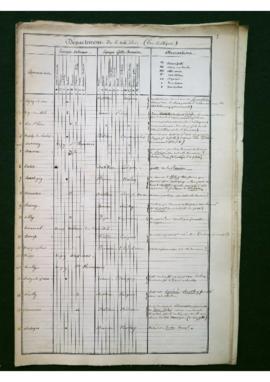

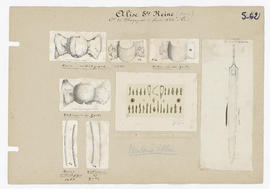

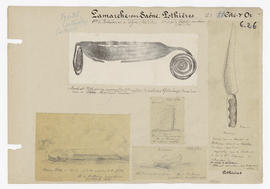

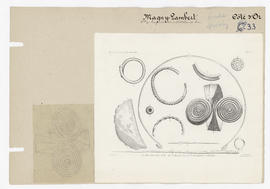

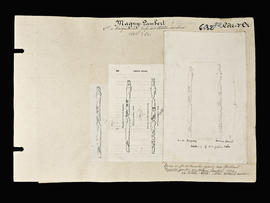

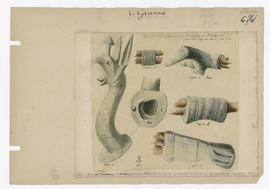

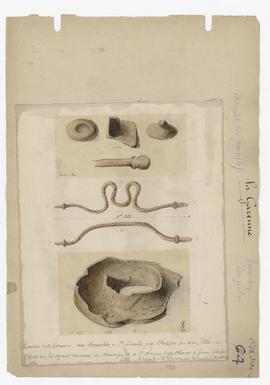

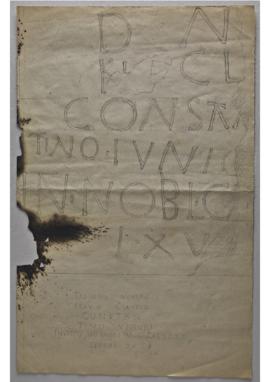

Copies d'inscriptions du musée algérien du Louvre [p. 1-7], de Toulouse (1857) [p. 8], du Puy (1857) [p. 8 verso-9], de Nizy-le-Comte (2 juillet 1859) [p. 10 recto], de Cherbourg (juillet 1859) [p. 10 verso-11], notes sur les voies romaines de Carentan (6 août 1859) [p. 12 recto], copies d’inscriptions du musée de Bayeux (août 1859) [p. 12 verso-14], notes et dessin de reliefs du musée de Caen (août 1859) [p. 15-16 recto], copies d’inscriptions d'Alise-Sainte-Reine (septembre 1859) [p. 16 verso ; p. 17 verso], du musée de Dijon (septembre 1859) [p. 17 recto ; p. 18-28 recto ; p. 34 recto ; p. 39-45], de Beaune (septembre 1859) [p. 28 verso-29 recto], d'Autun (septembre 1859) [p. 29 verso-38], d'Auxerre (21 septembre 1863) [p. 46-48 recto], de Triguères (septembre 1863) [p. 48 recto]et d'Autun [p. 48 verso], notes diverses [p. 52 verso-55].

Creuly, Casimir