Cahier des charges des travaux du château de Saint-Germain-en-Laye

- 333

- Pièce

- 30 novembre 1878

Fait partie de Corpus numérique sur l'histoire du château et des jardins de Saint-Germain-en-Laye

« Ministère des Travaux publics

Direction des Bâtiments civils et des palais nationaux

Château de Saint-Germain-en-Laye

Bureau de l’architecte

Paris, le 30 novembre 1878

Ministère des Travaux publics

Direction des Bâtiments civils et des palais nationaux

Restauration du château de Saint-Germain-en-Laye

Cahier des charges particulières aux divers travaux

Article 1er

Tous les matériaux qui seront mis en œuvre dans les travaux du château de Saint-Germain-en-Laye seront toujours de 1er choix et de 1ère qualité, dans l’espèce qui sera prescrite par l’architecte.

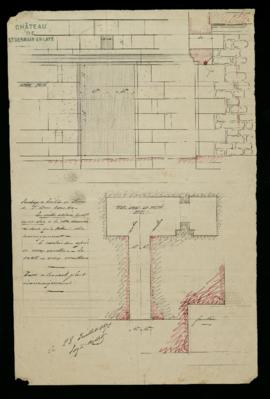

Maçonnerie

Article 2

L’entrepreneur de maçonnerie sera tenu de signaler à l’avance toutes les parties de la construction qui auraient besoin d’être cintrées, étayées ou étrésillonnées, pour éviter tout accident. Faite par lui de le faire, il serait passible de tous frais et dommages qui en résulteraient.

Article 3

Les entrepreneurs devront donner des reçus de tous les dessins d’exécution qui leur seront remis par l’architecte et ils seront responsables de ces dessins.

Les dessins d’exécution seront ménagés et soignés afin d’être remis à l’architecte en bon état, au fur et à mesure de l’achèvement des travaux partiels.

Article 4

Les maçonneries en moellons seront hourdées à plein bain de mortier et ne présenteront aucuns vides. Toutes les pierres d’appareil seront posées à bain de mortier, les lits et les joints auront un centimètre d’épaisseur ou de largeur et cette pose se fera sans cales d’aucune espèce dans les joints. Pour certaines parties, l’architecte pourra toujours prescrire l’emploi de la louve. L’usage de la fiche et des coulis en mortier noyé sera formellement interdit. La pose se fera enfin sur une couche de mortier et non autrement, sous aucun prétexte.

Toutes les maçonneries en pierre, en moellons taillés et en moellons bruts seront toujours faites en bonne liaison. L’entrepreneur de maçonnerie aura à satisfaire, à tous égards, à l’architecte en ce qui concerne les proportions et les dimensions à donner à tous les matériaux. L’entrepreneur devra suivre tous les carnets d’appareils qui lui seront remis par l’architecte et il ne pourra, dans aucun cas, modifier ces appareils. Tout l’appareil sera vrai, et l’on ne pourra avoir recours, sous aucun prétexte, aux faux joints ou autres expédients mensongers. Ces obligations n’autorisent en aucune façon l’entrepreneur à réclamer une plus-value de règlement de longueur, de largeur ou de hauteur d’appareil.

Toutes les tailles de parements des moellons taillés seront faites avant la pose des moellons, et de façon à éviter toute taille sur place. Ces tailles seront layées, suivant ce qui a été fait pour les premiers travaux.

Toutes les tailles de parements droits et moulurés sur les pierres d’appareil seront faites à la bretture, dite taillant à dents. L’usage de la boucharde ou de tout autre outil analogue est formellement interdit. Toutes ces tailles seront faites à la main du tailleur de pierre, et selon le sens de la mise en chantier des morceaux de pierre. Le sens de la layure sera dont différent pour tous les morceaux de pierre. Ceci dit pour éviter la taille layée dans le sens vertical, car cette taille verticale ne sera pas admise. Toutes les tailles de parements droits et moulurés seront complètement faites sur le chantier, sur le sol, avant le montage et la pose des pierres. Toutes ces tailles seront faites avec la plus grande précision et de façon à éviter tout recoupement après coup.

Toute pierre qui ne se raccorderait pas exactement ou qui nécessiterait un recoupement de balèvres devra être descendue et retaillée sur le sol, si toutefois la pierre est suffisante, et dans le cas contraire cette pierre serait remplacée et recommencée aux frais, risques et périls de l’entrepreneur.

Le jointoyement des pierres et des moellons sera fait aussitôt la pose et de façon à éviter tout rejointoyement après coup. Le jointoyement sera fait avec le mortier ayant servi au hourdis.

En résumé, et pour tous les ouvrages, l’on aura à suivre tous les principes de construction qui ont été suivis pour l’exécution de la première partie des travaux. L’on aura à cet égard d’ailleurs à observer toutes les indications de l’architecte.

Article 5

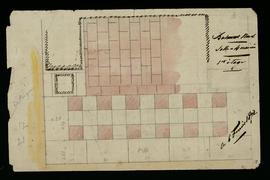

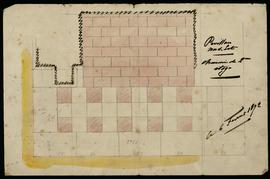

Les briques qui seront fournies seront bien moulées, bien cuites, à arêtes vives, sans glaçures ni bavures. Elles seront sonores et non gélives.

Les briques moulurées des divers modèles qui seront donnés seront également moulées, même dans le cas où il n’y aurait que des petites quantités de même nature, et elles ne pourront jamais être taillées, sous aucun prétexte, afin qu’elles aient toujours leur surface inattaquable par les agents atmosphériques.

Les briques seront trempées dans l’eau, au fur et à mesure de leur emploi, et elles seront posées à bain de mortier. Ces briques seront toujours agencées selon l’appareil qui sera prescrit. Le jointoyement de ces briques sera fait suivant les ordres de l’architecte, et de façon à raccorder les vieilles et anciennes maçonneries de cette nature.

Article 6

Les enduits seront toujours bien dressés et seront effectués à la demande.

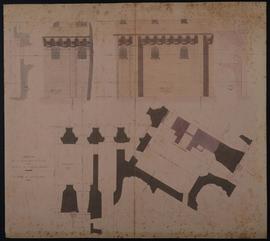

Charpente

Article 7

Les bois de charpente mis en œuvre auront toujours au moins deux ans de coupe. Ils seront flottés sans aubier, nœuds vicieux, roulures ou autres défauts. Ces bois seront toujours assemblés suivant ce qui sera réclamé par l’architecte et suivant toutes les règles de l’art de la charpenterie.

Les planchers se composeront de poutres et de solives apparentes. Les poutres seront en deux morceaux de moyen équarissage pour ne pas employer des bois hors d’âge. Les solives seront exécutées en bois de choix, qui sera rabotté. Les entrevoux seront bien parallèles.

L’entrepreneur ne devra commencer aucune partie des travaux sans un ordre ou un dessin signé de l’architecte, qui indiquera l’espèce et la dimension des bois à fournir, les détails d’exécution, le système d’assemblage, les profils des moulures et les autres indications auxquelles ces travaux pourront donner lieu. Les ouvrages exécutés sans ordres seront déposés et enlevés si l’architecte le juge convenable, et l’entrepreneur sera passible de tous les frais et dommages qui en résulteront.

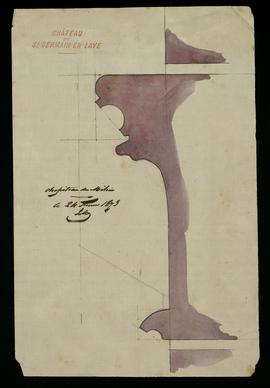

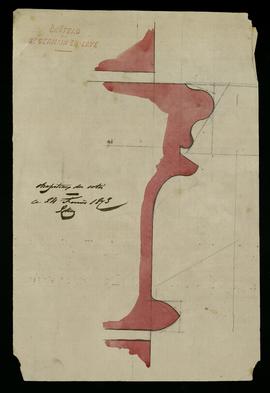

Couverture

Article 8

Tous les métaux employés, pour les ouvrages de couverture, seront toujours pesés avant l’emploi. Les quantités seront constatées par l’inspecteur des travaux sur les carnets d’attachements. Il sera fait toutefois une exception pour les motifs devant décorer certaines parties de la flèche de la chapelle, qui seront comptés à la pièce, ces travaux devant présenter un caractère artistique et décoratif.

Le plomb, le zinc, le cuivre et la fonte seront d’une épaisseur régulière, sans soufflures, feuilletages ni fissures.

Les voliges seront posées jointives, dressées sur les rives, et espacées suivant les indications de l’architecte. Elles seront posées en bonne liaison et fixées solidement sur les chevrons. Les extrémités devront toujours porter sur un chevron et enfin tous les travaux de couverture seront exécutés avec la dernière perfection.

Menuiserie

Article 9

Les menuiseries seront en bois sec et sans défaut. Celles extérieures seront apportées au chantier avant d’être peintes.

L’entrepreneur sera tenu de changer toutes les parties de menuiserie qui seraient devenues gauches par suite de mauvais assemblages ou d’une fausse position avant d’être en place.

Toutes les menuiseries en bois apparent, aussi bien que le gros mobilier fixe au musée, seront faits en chêne provenant généralement des vieux bois de démolition du château. Ils seront exécutés avec une grande perfection sur les modèles spéciaux qui seront fournis par l’architecte.

Serrurerie

Article 10

Tous les fers employés seront doux et bien forgés ; ceux aigres et cassants seront refusés.

Les fers ronds ou carrés seront parfaitement dressés, bien calibrés et d’égale épaisseur. Les fers à I seront exactement des échantillons demandés, bien dressés et d’un calibre uniforme.

Tous les ferrements décoratifs, tels que : boutons de portes, entrées de serrures, anneaux de tirage, verroux, etc. etc. ainsi que les vitrines en fer seront exécutés suivant toutes les règles de l’art, conformément à ce qui a été fait pour les travaux déjà exécutés et sur modèles spéciaux faits sur les dessins qui seront remis, en cours d’exécution, à l’entrepreneur.

Les ouvrages de quincaillerie proviendront toujours des fabriques indiquées par l’architecte. Les entailles dans les bois, pour la pose de ces objets, seront faites avec la plus grande précision.

Peinture

Article 11

Les ouvrages préparatoires à faire pour l’application des peintures, soit à l’huile, soit à la colle, seront indiqués par l’architecte, et l’on admettra dans le compte des travaux que les seuls ouvrages préparatoires dont l’exécution aura été constatée sur les attachements. Les impressions devront généralement couvrir toutes les surfaces apparentes ou cachées, et celles d’épaisseur, et dès lors être appliquées avant que les objets soient en surface.

Les peintures en détrempe seront suffisamment encollées. Par conséquent, celles qui ne résisteraient pas au frottement par défaut de colle ou celles qui s’écailleraient par surabondance ne seront pas reçues.

L’appareil figuré par des filets ou par des bandes sera toujours tracé suivant les principes de construction du 16e siècle et il ne sera d’ailleurs exécuté qu’après que l’architecte l’aura revu dans toutes ses parties et l’aura définitivement accepté.

Article 12

Toutes les clauses et conditions insérées au présent cahier des charges sont de rigueur, aucune d’elles ne pourra être réputée comminatoire.

Dressé par l’architecte soussigné

Eugène Millet

Paris, le 30 novembre 1878 »

Ministère des Travaux publics