Identity area

Reference code

Title

Date(s)

- 1877-1878 (Creation)

Level of description

Article

Extent and medium

Album format à l’italienne (21,5x13,5 cm) comprenant 54 f. numérotés. Album format à l’italienne (15,5x10 cm) comprenant 38 f. numérotés, certains comportant des calques, des papiers, des estampages au frottis ou à l’eau collés sur les pages du de l’album. Album format à la française (10,5x16,5 cm) comprenant 83 f. numérotés, entre les pages desquels ont été glissés divers documents (lettre de M. Mowat, deux photographies, note de M. Mowat, calque).

Context area

Name of creator

Biographical history

La biographie suivante a été notamment établie à partir de l’article rédigé dans le Dictionnaire biographique d’archéologie 1798-1945 d’Ève Gran-Aymerich (Paris, 2001 ; CNRS Editions, 741 p., pages 218-219) ainsi que de la notice nécrologique écrite par Salomon Reinach dans Jahresbericht über die Fortschritte der classischen Alterthumwissenschaft : Biographisches Jahrbuch für Alterthumskunde de Conrad Bursian (vol. 49, Berlin, O. R. Reisland, 1888, pp. 253-257).

Ernest Desjardins naît le 30 septembre 1823 à Noisy-sur-Oise. Il est le fils de Jacques Guillaume Desjardins, chef de bureau au ministère de la Guerre, et de Catherine Abel Justine Beffroy de Reigny ; il a pour frère aîné Abel, et pour sœur, Rose. En 1859, il épouse à Paris Pauline Marie Cécile Picot, fille de François Isidore Picot, notaire, avec laquelle il a trois enfants : Louis Paul Abel en 1859, Louise en 1862 et Abel Émile Ernest en 1870.

Ernest Desjardins manifeste très tôt un goût prononcé pour l’histoire et l’archéologie. Il étudie à Paris, au collège Saint-Louis ainsi qu’au collège Bourbon, puis est reçu licencié. Il débute alors sa carrière dans l’enseignement. Ses qualités de professeur d’histoire sont tout de suite employées dès 1845, où il est chargé d’enseigner l’histoire au collège d’Angers. Deux ans plus tard, c’est à Dijon qu’il est envoyé où il rencontre Charles Tissot, le futur explorateur de l’Afrique romaine, et prend alors probablement de plus en plus d’intérêt à voyager et étudier l’Antiquité romaine. De 1850 à 1851, il poursuit sa carrière dans l’enseignement secondaire à Alençon et à Mâcon. Et c’est finalement en 1852 qu’il est envoyé en mission pour étudier Parme et les ruines de Véléia. Outre l’histoire et l’archéologie, c’est la géographie et l’épigraphie qui deviennent ses principaux centres d’intérêt. L’épigraphie, latine principalement, complémentaire de la géographie, historique et comparée, sont les domaines qui l’attirent le plus et desquels il a su tirer profit de l’enseignement de son maître, Léon Renier.

C’est donc tout naturellement qu’il est reçu docteur ès lettres à la Faculté des Lettres de Paris en 1855 après avoir présenté deux thèses, l’une de géographie, Essai sur la topographie du Latium, l’autre d’épigraphie, De tabulis alimentariis. Par la suite, il contribue à l’histoire de l’archéologie et de la philologie par de nombreuses publications et par la fréquentation du cercle de savants qui se regroupaient autour d’Hortense Cornu, sœur de lait de Napoléon III. Entre 1856 et 1871, ses voyages se succèdent rapidement : six en Italie, l’Égypte, la Provence, la Valachie, la Bulgarie, Vienne et Pesth. C’est en Italie qu’il se prend d’admiration pour Bartolomeo Borghesi, épigraphiste italien, sur son rocher de Saint-Marin. Ernest Desjardins fut parmi ceux qui contribuèrent le plus à l’édition des textes de Bartolomeo Borghesi. Une fois les papiers acquis en 1860, au pris de 30 000 francs payés aux héritiers de l’illustre érudit, Ernest Desjardins travaille comme secrétaire de la commission de publication des œuvres de Borghesi. Il rédige notamment des remarques à partir des épreuves des œuvres de Borghesi. Outre l’Italie, l’Égypte lui permet de faire la connaissance de Mariette, qui le conseille et devient un de ses correspondants. Sa passion pour l’histoire et pour l’archéologie l’amènent aussi en Provence où il étudie la campagne de Marius, et également en Valachie et en Bulgarie où il procède à des fouilles, consigne nombre d’inscriptions latines et grecques et examine plus précisément la géographie comparée des bouches du Danube. Enfin, à Vienne et à Pesth, il prépare l’édition définitive de la Table de Peutinger et la publication des monuments épigraphiques du musée de Pesth.

Alors qu’il voyage beaucoup, Ernest Desjardins continue également sa carrière d’enseignant. En 1856, il avait été nommé professeur d’histoire au lycée Bonaparte et en 1861 fut créée pour lui, à l’École normale supérieure, une chaire nouvelle pour l’enseignement de la géographie. Mettant ses pas dans ceux de Charles Tissot, il enseigne, outre la géographie ancienne et moderne, l’histoire ancienne de l’Orient et les institutions romaines. C’est à l’École pratique des hautes études qu’il enseigne l’épigraphie et les antiquités romaines dès 1874, École où il a pour élève Camille Jullian. Son ascension se poursuit en 1874 lorsqu’il devient membre de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, et l’année suivante quand il est élu membre ordinaire de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, en remplacement du géographe M. d’Avezac. Il est très lié à cette institution pour laquelle il a publié des comptes-rendus de ses séances à partir de 1857 jusqu’en 1886. Et ce n’est qu’en 1882 que l’élève prend la suite de son maître Léon Renier, d’abord en le suppléant dans la chaire d’épigraphie au Collège de France, puis en 1886 en succédant à lui comme professeur titulaire. C’est aussi en 1882 qu’il devient membre du Comité des travaux historiques et scientifiques. Enfin, il fait partie de la Commission de géographie historique de l’ancienne Gaule (1880-1883), institution prenant le relais de la Commission de Topographie des Gaules. Toutefois, Ernest Desjardins n’a jamais adhéré à cette dernière car, dans le débat sur la localisation d’Alésia, il avait pris, aux côtés d’Alphonse Delacroix et de Jules Quicherat, le parti d’Alaise face à Alise-Sainte-Reine qui était défendu par la Commission de topographie des Gaules. Mais il reste un fait étrange à prouver : le fait que Salomon Reinach, dans la Revue archéologique (p. 4, Paris, 1915, Ed. Ernest Leroux), mentionne Ernest Desjardins comme président de Commission de Topographie des Gaules, nommé par M. Xaxier Charmes, probablement en 1876 à la suite de l’unique président Félicien de Saulcy.

Dès 1880, la santé d’Ernest Desjardins commence à s’affaiblir, ce qui est sans doute dû à un excès de travail comme le pense Salomon Reinach. Et c’est en 1886 qu’il s’éteint à Paris, dans le 16e arrondissement, laissant derrière lui des ouvrages qui furent pionniers dans le monde de la géographie et de l’épigraphie.

Name of creator

Biographical history

Archival history

Un seul document porte des dates : l’album « III » avec la lettre de Mowat (1877) et les notes prises à l’exposition universelle de 1878.

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

« Album I » : relevés d’inscriptions du musée de Douai, de cachets d’oculistes et d’empreintes de potier, au crayon et annotées (description, transcription, dimensions, indications bibliographiques), liste des noms et marques de potiers relevés sur les vases ou débris de vases du musée de Douai, dessins caricaturaux, dessins de sculptures de la galerie des grands hommes de Douai.

« Album II » : relevés d’inscriptions et marques de fabriques copiées dans les collections particulières ou extraites de manuscrits, au crayon ou à l’encre et annotées (description, transcription, dimensions, indications bibliographiques).

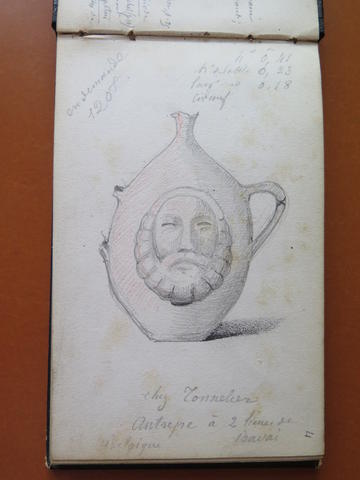

Carnet « III » : relevés d’inscriptions et de stèles funéraires des musées d’Évreux, de Rouen, de Melun, de Bourbon-Lancy, de Luxeuil, de Bourbonne-les-Bains, d’Amiens et de Champlieu (description, transcription, dimensions, indications bibliographiques), lettre de Mowat (24 août 1877), dessin au crayon et photographies de la ville d’Honfleur, carte manuscrite de l’embouchure de la Seine, dessins à l’encre et au crayon de monuments de Luxeuil, dessin au crayon de monuments de Pierrefonds, notes manuscrites prises à l’exposition universelle de 1878.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Anciens n°I, II et III de l’inventaire réalisé par Seymour de Ricci en 1900.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

- French

- Latin

Script of material

Language and script notes

Physical characteristics and technical requirements

Il est à noter la présence de calques à l’intérieur des albums ainsi que de croquis de sculptures.

Finding aids

Finding aid

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Publication note

Le premier album a servi à la publication de l’ouvrage Notice sur les monuments épigraphiques de Bavai et du musée de Douai, inscriptions, cachets d’oculistes, empreintes de potiers, voies romaines. Douai, 1873.

Notes area

Alternative identifier(s)

Access points

Subject access points

Place access points

- France » Nord » Douai

- France » Nord » Bavay

- France » Eure » Evreux

- France » Seine-Maritime » Rouen

- France » Seine-et-Marne » Melun

- France » Saône-et-Loire » Bourbon-Lancy

- Luxeuil

- France » Haute-Marne » Bourbonne-les-Bains

- France » Somme » Amiens

- France » Saône-et-Loire » Etrigny

- France » Calvados » Honfleur

Name access points

- Musée d'Evreux (Subject)

- Musée de Douai (Subject)

- Musée de Bavay (Subject)