« Inauguration du musée de Saint-Germain

Visite de Sa Majesté l’Empereur

Le dimanche 12 mai 1867

Ainsi que nous l’avions annoncé, la nouvelle de la présence de S. M. l’Empereur dans notre ville pour le jour de l’inauguration du musée s’était répandue au-dedans et au dehors de Saint-Germain, avec rapidité, mais bien avant l’apposition des affiches du programme qui, à cause des dernières dispositions, s’est fait attendre jusqu’à la fin de la semaine et a suivi de quelques heures seulement la si remarquable et si entraînante proclamation à ses administrés de M. de Breuvery, maire de Saint-Germain ; cette nouvelle causait une telle joie à la population, que jusques aux derniers moments on doutait encore de sa réalisation si désirée.

Le temps, qui depuis dix jours avait été splendide, commençait à donner quelques inquiétudes par suite de l’excessive chaleur, encore anormale dans cette saison, et des symptômes d’orages qui se manifestaient chaque soir, et chaque consultait son baromètre avec anxiété.

Malheureusement, ces craintes se sont réalisées et l’on sait quel a été, pendant l’après-midi, le déplorable état du ciel, dont toutes les cataractes ont semblé s’ouvrir à dater de deux heures ; mais on peut dire que, si la journée a été mauvaise par le temps, elle s’est trouvée magnifique par l’éclat de l’ovation qui a été faite au souverain et par l’affabilité avec laquelle l’Empereur a bien voulu témoigner toute la satisfaction que lui causait l’accueil fait par l’immense population qu’il avait sous les yeux, et qui n’a cessé, depuis le moment de son arrivée, d’acclamer sa présence d’une façon indescriptible.

Nous allons essayer de retracer l’historique de cette heureuse journée, en rétablissant certaines erreurs ou omissions faites par presque tous les journaux de Paris, dont la plupart des articles paraissent avoir été écrits à l’avance et plutôt sur ce qui devait se faire que sur ce qui s’est réellement passé ; quelques-uns de leurs correspondants officieux nous ont semblé aussi fort peu renseignés ou guidés par des intérêts privés et personnels. Nous avons donc pensé qu’il était du devoir de l’organe de la publicité locale de présenter les faits et de donner certaines explications dont nous ne craignons pas d’assumer la responsabilité.

Ainsi que nous l’avons déjà dit, les préparatifs commandés, suspendus, ou du moins modifiés et repris ensuite, à mesure que les instructions émanant de l’autorité administrative supérieure annonçaient, jusqu’à la dernière heure, le développement et le plus d’importance de la cérémonie, avaient été poussés avec toute l’activité possible.

Deux juridictions différentes y prenaient part : la Ville proprement dite, dont les limites s’arrêtent au seuil de la porte du château, située en tête du pont, qui, sur les fossés, conduit à l’entrée du musée ; l’administration du musée et celle du château lui-même, relevant du domaine de la Liste Civile et du ministère de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts.

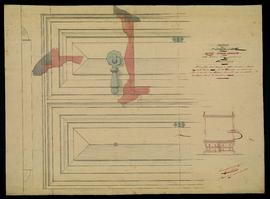

En avant du portail du château, l’administration municipale avait fait élever une vaste et magnifique tente, dont la façade, portant les armes impériales, était formée de splendides tentures de velours vert constellées d’abeilles et relevées par des torsades d’or. Le vélum qui la recouvrait était supporté par une série de mâts gigantesques au sommet de chacun desquels flottaient de longs oriflammes aux couleurs variées. Le sol était recouvert de tapis, les côtés bordés de caisses d’arbustes, et un riche fauteuil avait été disposé sur une estrade, dans le cas où Sa Majesté eût voulu prendre quelques moments de repos avant d’entrer au château. Une longue ligne de mâts de même dimension s’étendait à droite et à gauche de la tente impériale et marquait la place, où, faute de temps, on n’avait pu élever des estrades destinées aux personnes invitées par la Ville ; mais elles avaient été remplacées par des banquettes recouvertes de velours rouge disposées au raz du sol, entièrement sablé comme tout le reste de la place, depuis le débarcadère jusqu’au château. Les deux petites constructions adossées aux parapets avaient disparu sous des massifs de fleurs et de plantes rares, et leurs sommets portaient des aigles dorés qui les transformaient en très heureux motifs se reliant à l’ensemble de la décoration.

Dès le matin, l’affluence énorme arrivant des campagnes avait trouvé toutes les rues entièrement pavoisées, et il n’était pas une seule des fenêtres des maisons de la place du Château qui n’eût arboré le drapeau aux couleurs nationales. On voyait même flotter, à l’une des croisées de la maison occupée par le café-restaurant du débarcadère, le grand pavillon du Royal-Mall, d’Angleterre.

La foule était immense, sur la place et à ses abords, et rendait assez difficile le placement des compagnies de pompiers et des députations des différentes Sociétés du canton et de l’arrondissement, dont la valeur numérique n’avait pu être donnée à l’avance et dont la présence probable n’a été, en général, signalée à l’administration locale que par lettre reçue seulement le dimanche à neuf heures du matin.

Les grilles du péristyle de l’église avaient été ouvertes au public, qui en a promptement occupé toutes les marches et le vaste palier, et pour placer toute cette foule et contenir son empressement, bien naturel, l’administration n’avait à sa disposition que ses sergents de ville, quelques gendarmes, et un piquet de vingt-cinq hommes de ligne, disséminés çà et là en factionnaires, la volonté expresse de l’Empereur ayant été qu’il n’y eût aucun développement de force militaire ; le régiment des dragons de l’impératrice n’avait fourni qu’un poste de douze hommes à pied, pour le service d’honneur à l’intérieur du château.

A propos du château, il nous faut ajouter que le pont, protégé aussi par un très beau vélum, bordé d’arbustes et couvert de tapis, donnait accès à la grande porte également décorée, à la suite de laquelle les invités du ministère et de la direction du musée pénétraient dans l’intérieur et trouvaient, à droite, la galerie du rez-de-chaussée, dite de François Ier, et ensuite le grand vestibule où des sièges et des banquettes avaient été réservés aux personnes munies de lettres spéciales d’invitation. La cour avait été sablée, garnie de caisses d’orangers jusqu’au pied du grand escalier, et les ateliers de travaux dissimulés et séparés du passage par une suite de riches tentures. Le débarcadère avait reçu aussi une belle décoration par les soins de l’administration des chemins de fer de l’Ouest.

Des dames, aux toilettes les plus élégantes, avaient pris place sur les banquettes extérieures, ou étaient entrées munies de leurs billets dans l’intérieur du château, et à deux heures et demie, sous une pluie battante, personne n’avait songé à quitter sa place. Toutes les fenêtres étaient occupées et des groupes de curieux s’étaient placés sur les toits et jusque dans les chêneaux des gouttières ; on en voyait même ayant pris position au côté nord de l’église, sur le terrasson étroit qui longe son sommet et on distinguait au milieu d’eux la soutane d’un jeune ecclésiastique.

A trois heures précises, le bruit des salves d’artillerie, les musiques de Saint-Germain et des compagnies étrangères à la ville, les clairons, les tambours battant aux champs, et plus encore, les acclamations parties du quai de débarquement, annonçaient l’arrivée de l’Empereur.

A sa descente du train impérial, Sa Majesté a été reçue par M. Boselli, préfet de Seine-et-Oise, accompagné de son secrétaire général, par M. de Breuvery, maire de Saintè-Germain, MM. Le Piez et Courtin, adjoints, et par tout le conseil municipal, qu’accompagnaient aussi plusieurs de MM. les maires des communes de l’arrondissement.

Aux termes des dispositions arrêtés pour le cérémoniel, aucun discours ne devait être prononcé, mais le maire de Saint-Germain, ainsi qu’il y avait été autorisé, a eu l’honneur de remettre à l’Empereur, qui l’a accueilli avec la plus grande bienveillance, une adresse sous pli fermé.

La suite de S. M. se composait des personnages de distinction suivants : M. le général Le Bœuf, aide de camp ; M. le capitaine Chambaud, officier d’ordonnance ; M. le duc de Tarente, chambellan ; M. Davilliers, comte Regnault de Saint-Jean-d’Angély, premier écuyer ; M. le baron de Varaigne, préfet du Palais.

Le personnel des hauts fonctionnaires des chemins de fer de l’Ouest qui avaient accompagné le train impérial et surveillé sa marche comprenait MM. Julien, directeur général ; Coindart, secrétaire général ; Fessard, chef d’exploitation ; Bisson et Protais, administrateurs.

Un quart d’heure après avoir reçu les hommages des personnes présentes sur le quai, l’Empereur paraissait au seuil du débarcadère ; à ce moment et malgré le redoublement de la pluie, l’aspect de la place était prestigieux ; l’Empereur, s’arrêtant un moment, en paraît saisi et profondément touché, tous ces milliers de têtes se découvrent, les musiques entonnent l’air national de la reine Hortense et, pour nous servir de l’heureuse expression de notre confrère du Journal de Seine-et-Oise, « toutes les poitrines crient : Vive l’Empereur ».

Sa Majesté, en habit de ville et recouvert d’un surtout gris, qui naturellement fait rêver à un souvenir historique, s’avance lentement, au bruit des acclamations qui ne cessent pas un instant, au milieu de la haie formée par les pompiers de Saint-Germain, jette à droite et à gauche un coup d’œil de satisfaction sur les deux Sociétés de secours mutuels de la ville, les médaillés de Sainte-Hélène, les orphelinats de garçons et de jeunes filles et les deux écoles primaires ; Elle paraît remarquer avec plaisir les enfants de troupe du premier régiment de grenadiers de la Garde, venus de Rueil, et auquel appartient le prince Impérial ; Elle salue les personnes invitées, aux premiers rangs desquelles se trouvent MM. les légionnaires et officiers en retraite.

On avait appris que l’Empereur avait annoncé son intention de passer en revue les compagnies de pompiers et les députations des communes ; mais le temps était si affreux qu’on pensait que la revue n’aurait pas lieu, ou du moins qu’elle serait différée jusqu’à la sortie du musée.

Il n’en a rien été. Sa Majesté, au contraire de ce qu’ont dit tous les journaux, passe devant la tente et, sans entrer immédiatement au château, commence la revue, qu’Elle continue sous la pluie au milieu d’acclamations et de vivats enthousiastes, en suivant tout le périmètre de la place, passant devant le front des compagnies et députations, et, seulement après l’église, arrivée devant celles qu’Elle avait déjà vues, se dirigeant en ligne droite sur l’entrée du château par un passage qui n’avait pas été prévu et où Elle se trouve mêlée à la foule heureuse et fière de sentir si près d’Elle. L’Empereur était bien là au milieu de son peuple, et semblait enchanté d’avoir, pour ainsi dire, à se frayer sa route lui-même.

Après avoir traversé la tente, dont par parenthèse le vélum avait été quelques instants auparavant emporté par une trombe d’eau, l’Empereur a été reçu à la porte du musée par M. le comte de Nieuwerkerke, sénateur, surintendant des Beaux-Arts, accompagné de M. Gautier, conseiller d’Etat, secrétaire général du ministère de la Maison de l’Empereur, qui ont eu l’honneur de présenter à Sa Majesté la commission spéciale d’organisation du musée : MM. Bertrand et Beaune, directeur et conservateurs ; MM. Millet et Choret, architecte et inspecteur des Bâtiments civils.

L’Empereur est alors entré dans le palais et a visité, rapidement a-t-il dit, pour ne pas faire attendre trop longtemps cette foule de l’extérieur exposée à la pluie, toutes les collections réunies dans les trois étages du musée, et les acclamations redoublant dans la foule agglomérée sur le parterre et la place ont annoncé qu’il venait de paraître un instant au balcon donnant sur les jardins. En se retirant, Sa Majesté a félicité les conservateurs et les architectes qui ont si admirablement suivi ses intentions.

Mais tout n’était pas fini : l’Empereur tenait à accomplir entièrement le programme qu’il s’était tracé, et l’on sut que, toujours malgré la pluie, il voulait voir défiler les compagnies de pompiers ; le préfet et le maire et les personnes de sa suite eurent l’honneur d’être admis à ses côtés, lorsque, sans vouloir consentir à se mettre à l’abri sous le vestibule du débarcadère, il tint à se placer à l’extérieur, sur le perron de la gare.

Le défilé commença par la compagnie de Saint-Germain, qui fit retentir l’air des cris énergiques de : Vive l’Empereur ! Vive l’Impératrice ! Vive le Prince Impérial ! puis vinrent les compagnies de toutes les autres communes, dont plusieurs pelotons étaient si étonnés de se trouver si près de l’Empereur, que quelques-uns des hommes, ne songeant plus aux cris officiels, portaient la main à leur casque ou se découvraient même tout à fait, tout en restant au port d’armes. Il y eut bien là, comme pendant la revue, un peu de désordre ; mais l’Empereur n’était pas venu pour voir ces longues lignes de batailles qui lui sont si familières, et il paraissait ravi d’un ensemble qui ne faisait pas défaut, celui de l’enthousiasme et de la manifestation populaire ; sa figure rayonnait, et il avait attendu que les derniers pelotons fussent éloignés, lorsque le capitaine de la compagnie de Saint-Germain est venu, en le saluant de l’épée, indiquer que le défilé était terminé.

Sa Majesté, après avoir salué de nouveau, s’est retirée en traversant le débarcadère envahi par la foule qui avait cherché un refuge contre la pluie, sûre qu’elle était de pouvoir la voir encore et l’acclamer.

Descendu sur le quai, l’Empereur s’est encore entretenu quelques instants avec le préfet et le maire, dont la femme et la belle-sœur, mesdames de Breuvery et de Beaurepaire, lui ont été présentées sur sa propre demande, et après avoir répondu avec affabilité à quelques paroles improvisées avec chaleur par M. Le Piez, premier adjoint, et témoigné tout son contentement de l’accueil qu’il avait reçu à Saint-Germain, il est remonté dans son wagon où il a dû encore répondre de la tête et de la main aux cris de la foule compacte cherchant, comme à son arrivée, à le voir du haut de la balustrade qui domine le chemin de fer.

Parmi les personnes qui ont accompagné Sa Majesté ou se sont trouvées sur son passage, et qu’il nous serait impossible de chercher à énumérer, nous avons remarqué M. le vicomte de Lastic, directeur de l’asile impérial du Vésinet, et les principaux fonctionnaires de cet établissement ; M. l’abbé Chauvel, curé de Saint-Germain ; M. Napoléon Peyrat, pasteur protestant ; un vénérable ecclésiastique à cheveux blancs, qui avait accompagné une commune, et sur le poitrine duquel brillaient la croix de la Légion d’honneur et une autre décoration ; M. Perin, capitaine au 12e Chasseurs, neveu de M. le docteur Le Piez, et presque un enfant de la ville qui l’a suivi dans toute sa carrière militaire, d’abord engagé volontaires aux Carabiniers, sous-officier décoré de la médaille militaire, officiers aux Cuirassiers de la Garde, puis dans un régiment de Chasseurs d’Afrique, et tout récemment de retour du Mexique d’où il a rapporté la croix de la Légion d’honneur, le grand ordre de Maximilien et son grade de capitaine, le tout gagné sur les champs de batailles et à la pointe de son sabre.

Plusieurs épisodes ont marqué l’instant du défilé : ce fut d’abord un maire de campagne qui, se croyant encore éloigné de l’Empereur, s’avançait en fumant sa pipe et demandait où il était, au moment où il le touchait presque ; lorsqu’on l’en fit apercevoir, le brave homme jetant au loin son brule… bouche, devint tout effrayé, pirouetta sur les talons, et sans qu’il fût possible de le rappeler, se perdit dans les rangs de la compagnie aux côtés de laquelle il se trouvait. Au même moment, une bonne vieille paysanne d’au moins soixante-dix ans voulait, disait-elle, voir l’Empereur avant de mourir. Un de MM. les commissaires civils, qu’on reconnaissait à leurs brassards vert et or, la poussa devant le groupe en lui désignant l’Empereur, à assez haute voix pour que Sa Majesté s’en aperçût et lui fit signe que c’était bien lui-même ; on crut un instant que la pauvre bonne femme allait vraiment mourir de saisissement. Il y eut aussi un vieux brase de la vieille armée, le père Mauger, bien connu à Rueil, dont il accompagne habituellement les pompiers dans leurs excursions ; le bonhomme, qui avait craint la famine, s’était muni d’un pain passé sous la buffleterie de son sabre. Il quitta les rangs, tendant les mains vers l’Empereur, qui voulut bien lui répondre d’un geste affectueux.

Pour répondre maintenant à quelques observations et réclamations au sujet de l’encombrement qui s’est produit sous la tente au moment de l’entrée de l’Empereur au musée, nous devons dire qu’on ne peut l’attribuer qu’à l’empressement de quelques conseillers municipaux que la foule avait séparés de leur compagnie. MM. les maires des communes, arrêtés quelques instants sur le seuil du musée, furent ensuite invités à y pénétrer et purent se placer à l’entrée du vestibule et de la salle d’attente, pour voir l’Empereur et le saluer encore à sa sortie. Nous avons eu, du reste, sous les yeux la lettre adressée le matin même du 11 mai par M. Bertrand, conservateur du musée, à M. le maire de Saint-Germain, lui faisant savoir que, « d’après les ordres de M. le sénateur, surintendant des Beaux-Arts, les seuls membres de la commission du musée de Saint-Germain et du conseil municipal, auquel s’adjoindrait le colonel du régiment des Dragons de l’Impératrice, seraient admis à suivre et à accompagner l’Empereur dans l’intérieur du musée. Les invités, étrangers à la commission et au conseil municipal, seraient admis dans le musée, seulement après la sortie de l’Empereur. Aucune autre personne que celles munies de cartes ne pourraient entrer dans le musée. »

Ces prescriptions strictement recommandées étaient motivées surtout par l’étroitesse des escaliers et les dimensions restreintes des salles occupées jusqu’à ce moment par les vitrines.

L’Empereur parti vers quatre heures trois quarts, le mauvais temps avait continué d’une si fâcheuse façon qu’il n’y avait plus à songer au reste de la fête. Le soir, le concert annoncé, les illuminations et le feu d’artifice n’ont pu avoir lieu ; on a vu cependant encore en ville plusieurs maisons illuminées, le bal populaire gratis a été très animé, et d’intrépides danseurs se sont encore réunis jusqu’à une heure assez avancée de la nuit sous la tente du bal Tivoli, sur le parterre.

L’animation, malgré le départ de tous les gens transpercés qui avaient hâte de regagner leurs demeures, a été encore très grande en ville pendant la soirée et une partie de la nuit. Nous l’avons dit, l’affluence des habitants des communes de l’arrondissement avait été au-delà de toutes proportions présumables, et l’on peut en juger par l’énumération suivante, où, parmi les communes les plus éloignées, on peut citer pour la présence et la belle tenue de leurs députations celles de Houdan, Limay, Meulan et Mantes.

Venaient ensuite, très remarquables aussi, les compagnies de Chatou, de Rueil, puis Maule, Conflans-Sainte-Honorine, Sartrouville, Verneuil, L’Etang-la-Ville, Le Pecq, Louveciennes, Marnes, Noisy-le-Roi, Montesson, Chambourcy, Saint-Leu-Taverny, Versailles, Port-Marly, Houilles, Cormeilles-en-Parisis, Mareil-Marly, Bezons, Poissy, Crespières, Mesnil-le-Roi, Herblay, Croissy, Flins, les Mureaux, Maisons, Aubergenville, Feucherolles, Carrières-sous-Poissy, Andresy, Villepreux, Garches, Argenteuil, représenté, comme plusieurs, par son maire, le conseil municipal, ses deux sociétés de secours mutuels et ses médaillés de Sainte-Hélène ; Médan, Chapet, également représentées par leurs maires, Chavenay, Achères, Carrières-Saint-Denis et Deuil ; peut-être en passons nous encore, mais cette énumération doit suffire pour prouver en même temps l’empressement général et la difficulté de placer à l’improviste et de recevoir particulièrement comme ils le méritaient les différents corps et les honorables magistrats et chefs de Sociétés qui les accompagnaient.

Pour rendre enfin justice à chacun, nous croyons, au point de vue local, devoir faire connaître les noms de MM. les entrepreneurs auxquels on a dû la décoration générale, c’étaient pour la ville de Saint-Germain : MM. Léon Bied, entrepreneur des fêtes publiques, à Paris, et Rousseau, tapissier de la ville ; pour le château et le musée, extérieurement et intérieurement, M. Vidal, tapissier de Saint-Germain, et pour le chemin de fer, débarcadère, gare et quai, la maison Belloir, de Paris.

Les massifs de fleurs de la place du Château étaient dus aux soins et au bon goût de M. Etienne Poisot, fleuriste, rue de Paris ; son frère aîné M. Poisot, de la rue au Pain, avait fourni et disposé les arbustes et les fleurs qui décoraient le pont et l’intérieur de la cour.

[p. 79] Dès le matin, la quantité des voyageurs amenés par le chemin de fer a été énorme, les trains remorqués en double attelage contenaient chacun dix-sept voitures et on évalue à six mille le nombre des voyageurs qui ont été conduits par les trains facultatifs et extraordinaires.

Telle est à peu près l’exquise, incomplète peut-être, mais fidèle, dans les détails que nous avons pu saisir, de cette grande journée qui – pour employer cette fois d’une manière certaine une phrase souvent trop facilement consacrée – restera, malgré l’intempérie qui l’a si funestement contrariée, dans le souvenir éternel des habitants de Saint-Germain, auxquels l’Empereur avait apporté la joie et dont il a remporté tous les cœurs.

Léon de Villette »