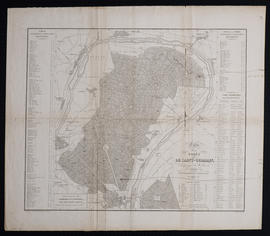

« Préfecture du département de Seine-et-Oise

Devis des travaux à faire pour l’érection d’un monument sépulchral à la mémoire de Jacques II, roi d’Angleterre, dans l’église royale de Saint-Germain-en-Laye

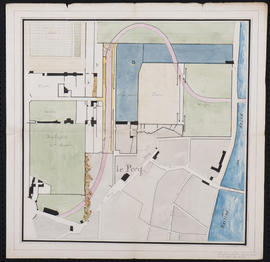

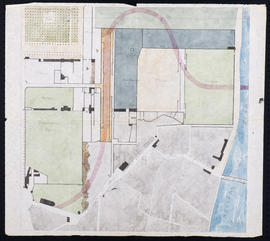

Ce monument sera placé dans une des chapelles principales de l’église, c’est-à-dire dans celle formant le milieu d’un des bas-côtés (celui de droite en entrant).

Il se compose d’un stilobate en marbre blanc élevé sur une marche de marbre noir.

Le monument est décoré de pilastres d’ordre dorique, surmonté d’un fronton aussi en marbre blanc.

Les armes du roi Jacques et d’autres ornemens seront sculptés sur le marbre. Des inscriptions latines, qui seront soumises à l’autorité, seront gravées en lettres d’or.

Maçonnerie et marbrerie

Le massif sous le monument en moellon neuf et plâtre de 2,30 sur 0,97 de large produit : 2,33

Et deux autres parties d’ensemble 1,44 sur 0,60 réduits de large produit : 0,86

Superficie : 3,09

Qui de 0,65 de haut donne : Massif moellon neuf et plâtre : 2,01

La marche en marbre noir de Dinan en 3 morceaux

1 de 2,51 sur 0,48 de large, produit : 1,20

2 d’ensemble 1,44 sur 0,48, produit : 0,69

Superficie : 1,89

Qui de 0,16 de haut donne : Cube marbre noir de Dinan : 0,302

Les sciages, ensemble le double de la superficie, produit : 3,78

Ceux de hauteur 9,10 sur 0,16, prodit : 1,46

[Total :] Sciage Dinan : 5,24

Quatre évidemens simples d’ensemble 1,80 sur 0,16 réduits, produit 0,288 et 0,16 de haut, donne : Evidement Dinan : 0,046

La taille en dégauchissement du dessus, la superficie moins celle des évidemens, produit ci : 1,60

Les faces 6,03 de développement compris 2 arêtes : 1,93

La taille de deux angles circulaires suivant le mur, évalués : 0,50

7 entailles d’agraphes : 0,70

[Total :] Taille Dinan : 4,73

Le poli, les deux premières superficies de taille, produit : Poli Dinan : 3,53

Le noyau en pierre de roche de Nanterre de 2,89 sur 0,32 réduit, produit : 0,92

Qui de 0,16 d’épaisseur donne : Roche : 0,147

7 entailles d’agrafes : Taille roche : 0,70

7 fortes agrafes en carillon, pour fourniture et pose, ci : Fortes agrafes : 7

Le socle en marbre noir idem

La partie de face de 1,69 de long sur 0,18 de haut et 0,15 d’épaisseur, donne : 0,049

Les deux côtés ensemble 1,44 de long sur 0,18 et 0,054 d’épaisseur : 0,014

[Total :] Dinan : 0,063

Les sciages, contenant le double de la superficie, produit : 1,16

Et 3,66 sur 0,15, produit : 0,55

[Total :] Sciage Dinan : 1,71

La taille brute aux deux morceaux de 4,56 sur 0,16 de taille, compris arrêtes, ci : 0,73

Le dégauchissement des faces, la superficie produit : 0,25

Au morceau principal :

Le dégauchissement des sciages, contenant la superficie : 0,32

Et pour les quatre autres faces

3,98 sur 0,23 compris arrêtes produit : 0,92

2 joints aux morceaux de côté d’ensemble 0,68, compris arrêtes, sur 0,16 détaillé, produit : 0,11

7 entailles d’agrafes : 0,70

[Total :] Taille Dinan : 3,03

Le polissage contenant les quatre premières surfaces : Poli Dinan : 2,22

Le noyau de 1,55 de long sur 0,38 de large et 1,44 sur 0,32, produit : 1,05

Qui de 0,18 d’épaisseur, donne : Roche : 0,189

7 entailles d’agrafes : Taille Roche : 0,70

La fourniture des dites : Agrafes : 7

La base des piédestaux en marbre blanc veiné, la partie du milieu de 1,67 de long sur 0,16 de haut, produit : 0,267

Qui de 0,15 d’épaisseur produit : 0,038

Les sciages, le double de la superficie, produit : 1,05

Et 3,54 sur 0,15, produit : 0,53

[Total :] Sciage marbre blanc : 1,58

La taille brute en dégauchissement des sciages, la superficie : 1,58

Aux deux morceaux, les joints de 4,48 sur 0,16 de taille, produit : 0,72

4 joints d’onglets d’ensemble 1,28 sur 0,32 de taille, produit : 0,41

Au morceau principal, la double taille de 0,03 contenant 1,50 sur 0,16, produit au double : 0,48

Les saillies d’ensemble 0,64 sur 0,16 de taille, produit : 0,10

Les joints au pourtour contenant 3,86, compris angles, sur 0,31 de taille, compris arrêtes, produit : 1,20

Les moulures 5,47 de développement sur 0,65 de profil, produit : 3,56

7 entailles d’agrafes : 0,70

[Total :] Taille marbre blanc : 8,75

Le poli contenant les 1ère, 2e, 5e, 6e et 7e surfaces, produit : Poli marbre blanc : 7,16

Le noyau en pierre, idem superficie que le précédent et de 0,16 de haut, produit : Roche : 0,168

7 entailles d’agrafes : Taille roche : 0,70

La fourniture des dites : Agrafes : 7

Les deux dez en marbre blanc d’ensemble 1,40 sur 0,32, produit : 0,45

Qui de 0,15 d’épaisseur donne : Blanc veiné : 0,068

Les sciages, le double de la superficie, produit : 0,90

Et 4,00 sur 0,15, produit : 0,60

[Total :] Sciages marbre blanc : 1,50

Le dégauchissement : la superficie des sciages : 1,50

Et 4,64 sur 0,37, compris arrêtes : 1,76

La taille de deux joints pleins, d’ensemble 1,72 sur 0,16, produit : 0,28

Idem de deux fortes feuillures, 1,72 idem sur 0,32, produit : 0,56

4 trous d’agrafes : 0,40

[Total :] Taille marbre blanc : 4,50

La fourniture des dites agrafes : Agrafes : 4

Le poli de la 1ère et 2e superficies : Poli marbre blanc : 3,26

Les trois tables en marbre blanc veiné de 0,70 sur ensemble 2,39 de large : 1,67

Qui donne de 0,05 d’épaisseur : Blanc veiné : 0,084

Les sciages, le double de la superficie, produit : Sciage marbre blanc : 3,34

Le dégauchissement même surface, produit : 1,67

2 joints plein d’ensemble 1,72, compris angles, sur 0,24, compris ciselures derrière, produit : 0,41

Les deux autres joints 8,22 sur 0,08, produit : 0,66

6 entailles d’agrafes : 0,60

[Total :] Taille marbre blanc : 3,34

La fourniture des dites : Agrafes : 6

Le poli des 1ère et 2e surfaces, produit : Poli marbre blanc : 2,08

La corniche produira moitié du cube de la base, ce : Blanc veiné : 0,039

Les sciages, la moitié de la superficie, produisent : 0,53

Et 3,54 sur 0,15, produit : 0,53

[Total :] Marbre blanc : 1,06

Le dégauchissement du dessus : 3,22

Sur 0,15, produit : 0,48

Les 6 joints d’onglets d’ensemble 1,44 sur 0,32 de taille, produit : 0,46

Au morceau principal, la double taille de 0,03 et de 1,50 sur 0,08, produit au double : 0,24

Les saillies d’ensemble 0,48 sur 0,16, produit : 0,08

Les moulures 5,47 sur 0,81 de profil, produit : 4,43

Le refouillement de 180 denticules à 0,10 de taille, compris langues de chat, donne : 18,00

7 entailles d’agrafes : 0,70

[Total :] Taille marbre blanc : 24,39

Le poli, les 1ère, 3e, 4e, 5e et 6e surfaces, produit : Poli marbre blanc : 23,23

Le noyau idem surface que les autres et de 0,78 de haut, produit : Roche : 0,819

14 entailles d’agrafes : Taille roche : 1,40

La fourniture des dites, ci : Agrafes : 14

Les deux couronnemens des parties sur le côté en marbre blanc, d’ensemble 1,60 de long sur 0,42 de large, produit : 0,67

Qui de 0,21 de haut donne : Blanc veiné : 0,141

Les sciages, le double de la superficie : 1,34

Et 4,88 sur 0,21, produit : 1,02

[Total :] Sciage : 2,36

La taille brute, le dégauchissement des faces de 1,60 sur 0,21, produit : 0,34

Le dessus des dites, ensemble 0,84 sur 1,60, compris ébauche et circulaire : 1,34

Le recoupement du joint de derrière de 1,70 sur 0,21, produit à fois et ½, compris circulaire : 0,54

4 trous de goujon : 0,20

[Total :] Taille marbre blanc : 2,42

Le poli, la deuxième superficie : Poli marbre blanc : 1,34

La fourniture de 4 goujons : Goujons : 4

Les deux piédestaux et bases des pilastres en blanc veiné, d’ensemble 0,76 de haut sur 0,32, produit 0,24, qui de 0,27 donne : Blanc veiné : 0,065

Les sciages, le double de la surface : 0,48

Et 2,48 sur 0,27, produit : 0,67

[Total :] Sciage blanc veiné : 1,15

La taille brute des joints de dessous et de dessus, ensemble 1,28 sur 0,27, produit : 0,35

La double taille formant feuillure

0,51 de haut, compris arrêtes, ensemble 1,28 de taille : 0,65

La double taille des paremens

Le double de la surface : 0,48

2 trous de goujons : 0,10

4 d’agrafes : 0,40

Les moulures 2,64 de pourtour, compris angles, sur 2,60 de profil : 6,86

[Total :] Taille marbre blanc : 8,84

Le polissage de cette dernière superficie et des paremens, ensemble, produit : Polissage : 7,34

La fourniture de deux goujons et quatre agrafes : Agrafes : 6

La partie entre les dits piédestaux en blanc idem de 3,13 sr 0,27 de haut, produit : 0,85

Qui de 0,10 d’épaisseur, produit : Blanc veiné : 0,085

Les sciages, le double de la surface, produit : Sciage marbre blanc : 1,70

Les joints, 8,84 sur 0,25, compris arrêtes, produit : 2,21

6 entailles d’agrafes : 0,60

Les moulures, 3,13 de long sur 1,30 de profil, produit : 4,07

[Total :] Taille : 6,88

Le poli de cette dernière superficie, produit : Poli : 4,07

2 autres parties de socle et colonne d’ensemble 0,70 de haut sur 0,07 et 0,07, produit : Blanc veiné : 0,003

Les joints au pourtour 2,32 sur 0,25 de taille, produit : 0,58

Et 0,14 sur 0,25, produit : 0,04

Les moulures, 1,24 de développement, compris angles et arrêtes, sur 2,60 de profil, produit : 3,22

[Total :] Taille : 4,04

Le poli de cette surface, produit : Poli : 3,22

Le noyau de 1,45 et 0,035, produit : Roche : 0,20

Douze entailles d’agrafes : Taille roche : 1,20

La fourniture des dites agrafes : Agrafes : 12

Les deux pilastres en blanc de 1,40 sur ensemble 0,40 produit 0,56 et 0,25, compris congés et astragales, donne : Blanc veiné : 0,140

Les sciages, le double de la superficie, produisent : 1,12

Et 6,40 sur 0,25, produit : 1,60

[Total :] Sciage marbre blanc : 2,72

La taille des quatre joints des abouts de 0,25 carrés, évalués : 1,00

Idem des quatre feuillures d’ensemble 6,24 sur 0,32 de taille, produit : 2,00

La double taille des parements, le double de la superficie, produit : 1,12

Le dégauchissement des faces, 1,40 sur 0,50, produit : 0,70

Quatre trous de goujons : 0,20

Quatre entailles d’agrafes : 0,40

[Total :] Taille : 5,42

Le polissage, 1,56 sur 1,68, compris arrêtes, produit : Poli : 2,62

Les deux morceaux côté du mur de 0,10 carrés sur ensemble 1,40 de long : Blanc veiné : 0,014

Le sciage, le double de la surface produit : Sciage idem : 0,28

La taille des quatre joints : 0,40

Celle des feuillures produit : 2,00

Le dégauchissement des faces de 1,35 sur 0,20 : 0,28

Quatre trous de goujons et d’agrafes : 0,40

[Total :] Taille marbre blanc : 3,08

Les deux chapiteaux de 0,27 sur 0,27 et ensemble 0,24 de haut, produit : Blanc veiné : 0,017

Les sciages, 1,08 sur 0,24 : 0,26

Et 1,08 sur 0,27, produit : 0,29

[Total :] Sciage : 0,55

Le dégauchissement des lits, cette dernière superficie : 0,29

Quatre joints en feuillures, évaluées : 0,60

Les moulures 2,32, compris angles, sur 1,46 de profil, produit : 3,39

Deux trous de goujons de 0,12 de haut, évalués : 0,20

[Total :] Taille marbre blanc : 4,48

Le polissage, la superficie des moulures : Poli : 3,39

Deux autres petits morceaux de chapiteaux : Argent : 25 f.

Les tables en blanc veiné de 1,60 de haut sur ensemble 1,57, produit : 2,51

Qui de 0,054 d’épaisseur, donne : Blanc veiné : 0,136

Les sciages, le double de la superficie : Sciage : 5,02

Le dégauchissement, la superficie produit ci : 2,51

La double taille de 0,02 pour la table rapportée de 0,72 sur 1,00 : 0,72

Et les saillies de 3,76 sur 0,16 : 0,60

Le refouillement pour les armes, évalué : 1,00

Les joints de 13,70, compris angles, sur 0,08, produit : 1,10

[Total :] Taille : 5,93

Le poli, les première et troisième surfaces : Polissage : 3,11

Ladite table rapportée en blanc statuaire de 0,94 sur 0,72, produit 0,68

Qui de 0,05, donne : Blancs statuaire : 0,034

Les deux sciages produisent : Sciages : 1,36

Le dégauchissement d’une face, la superficie : 0,68

Les joints pleins 3,64 sur 0,15, produisent : 0,55

[Total :] Taille : 1,23

Le poli, les deux superficies, produit : Poli : 1,23

La petite corniche de 0,82 sur 0,06 et 0,08 produit : Blanc veiné : 0,004

Les joints 2,12 sur 0,08 : 0,17

Les moulures 1,30, compris angles, sur 0,80 de profil, produit : 1,04

[Total :] Taille : 1,21

Le poli de cette surface : Poli : 1,04

Le noyau de 1,60 sur 1,35, produit 2,16

Qui de 0,40 d’épaisseur, produit : Riche : 0,860

10 entailles d’agrafes : Taille roche : 1,50

La fourniture des dites : Agrafes : 10

L’architrave et la frise de 2,53 développé sur 0,25 de haut, produit : 0,63

Qui de 0,10 de haut, produit : Blanc veiné : 0,063

Les sciages, le double de la superficie, produit : Sciage : 1,26

Les joints 3,15 sur 0,15, produit : 0,47

Ceux d’onglets 1,72, compris arrêtes, sur 0,30 détaillé, produit : 0,52

Le dégagement de l’architrave de 0,07 de haut et 0,013 de saillie, contenant 2,77, compris angles, sur 0,30 de taille, produit : 0,83

Idem de la frise 2,77 idem sur 0,40 étant plus haut : 1,11

Ensuite la double taille pour les triglyphes de 0,34 sur 1,85 de taille, produit : 0,63

Les dix saillies de 0,34 sur ensemble 1,50, produit : 0,51

Enfin la double taille pour la table renfoncée de 1,00 sur 0,16, produit : 0,16

Les saillies 2,64 sur 0,16, produit : 0,42

6 entailles d’agrafes : 0,60

[Total :] Taille : 5,25

Le poli, la troisième, quatrième, cinquième, sixième et huitième surfaces : Poli : 3,50

La table saillante en blanc statuaire idem de 1,00 sur 0,16 et 0,03, produit : 0,005

Les deux sciages : Sciages : 0,32

Le dégauchissement : 0,16

Les joints 2,64 sur 0,16 : 0,42

[Total :] Taille : 0,58

Le poli idem superficie, produit : Poli : 0,58

La corniche de 2,85 de développement sur 0,15 de large, produit 0,43 et 0,10 de haut, produit : Blanc veiné : 0,043

Les sciages le double : 0,86

Et 0,20 sur 0,09, produit : 0,56

[Total :] Sciages : 1,42

Le dégauchissement, le double de la superficie, produit : 0,86

La taille de 4 joints d’onglets d’ensemble 1,48 sur 0,30, produit : 0,44

6 entailles d’agrafes : 0,60

Les moulures 3,81 de développement compris angles sur 1,00 de profil : 3,81

80 denticules à 0,050 de taille : 4,00

[Total :] Taille : 10,31

Le polissage, les deux dernières superficies : 7,81

Et le demi de 1,15 sur 0,15 : 0,17

[Total :] Poli : 7,98

12 agrafes fournies, ci : Agrafes : 12

Le tympan et sa corniche en marbre idem de 1,70 sur 0,58 de haut, produit 0,99, qui de 0,58 d’épaisseur, donne : Blanc veiné : 0,574

Les sciages 5,72 sur 0,58, produit : Sciage : 3,32

Les évidemens simples 1,15 sur 0,12, réduits, et 0,16, produit : 0,022

Et 1,65 sur 0,37 et 0,58, produit : 0,354

[Total :] Evidemens blanc veiné : 0,376

La taille du dessous de 2,17 sur 0,66, compris arrêtes, produit : 1,43

La plus valeur de 3 oreillons : 1,50

Les moulures : les deux rampants ensemble 2,01, compris angle rentrant, sur 1,30 de profil, produit : 2,61

Les deux côtés ensemble 2,12, compris arrêtes et angles très juget, sur 0,32 de taille, produit : 0,68

47 denticules : 2,35

La taille du tympan de 1,15 sur 0,12, réduit : 0,14

L’arrêté du haut 1,25 sur 0,16 : 0,20

Celle du bas 1,15 sur 0,08, produit : 0,09

Le dégauchissement du dessous 1,65 sur 0,58, produit : 0,96

3 trous de goujons : 0,10

[Total :] Taille : 10,06

Le poli, la 1ère, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e surfaces, produit : Poli marbre blanc : 7,50

Les deux goujons, pour fourniture : Goujons : 2

Pour fixer les noyaux en pierre après le mur, 12 fortes agrafes ou crampons : Crampons : 12

Les 12 trous : Taille roche : 1,20

Les 12 entailles : Idem : 1,20

La fourniture du marbre statuaire des armes de 0,60 sur 0,60 et 0,15, produit : Blanc statuaire : 0,054

Le sciage, le double de la surface, produit : Sciage : 0,72

Les deux consoles sous l’inscription, estimées pour marbre : Argent : 20 f.

Le carrelage de la chapelle en carreaux de pierre et marbre, produit 12 m. superficiels à raison de 30 f. le mètre, vaut : Argent : 360 f.

Le chargement, transport et déchargement de tous ces marbres des ateliers de Paris à Saint-Germain-en-Laye : 150 f.

La pose, ragrément, scellement de ce monument, estimée : 300 f.

Récapitulation de la maçonnerie et de la marbrerie

2,01 cubes de maçonnerie en moelon neuf et plâtre pour massif à 13 f. 25 le mètre, vaut : 26 f. 63

2,38 cubes de roche mise en œuvre pour noyaux avec sciages multipliés pour le débit en petites parties à 135 f. le mètre, vaut : 321 f. 30

8,10 superficiels de taille réelle en pierre de roche à 7 f. 00 le mètre, vaut : 56 f. 70

1,554 cubes de marbre blanc veiné produit, avec 1/6 de déchet, 1,813 à 1500 f. le mètre, vaut : 2719 f. 50

0,376 cubes d’évidement simple en marbre blanc veiné à 300 f., vaut : 112 f. 80

29,66 superficiels de sciages entiers en marbre idem à 17 f., compris déchet, vaut : 504,22

110,71 superficiels de taille brute de blanc veiné et de blanc statuaire à 13 f. 50 le mètre, valent : 1494 f. 59

82,65 superficiels de polissage fait à l’atelier et ensuite ragréé sur place à 9 f. : 743 f. 85

0,138 cube de marbre blanc statuaire, et compris 1/6 de déchet, 0 m. 161 à 1700 f. le mètre, valent : 273 f. 70

0,365 cubes de marbre noir de Dinan produit, avec 1/6 de déchet, 0,426 à 1350 f. le mètre, valent : 575 f. 10

0,046 cubes d’évidement simple en marbre de Dinan à 480 f. : 22 f. 08

6,95 superficiels de sciage entier à 27 f., compris déchet, produit : 187 f. 65

7,76 superficiels de taille brute à 21 f. 50 le mètre, valent : 166 f. 84

5,75 superficiels de polissage idem en blanc veiné à 13 f. : 74 f. 75

76 agrafes en fort fil de laiton à 0,75, valent : 57 f. 00

27 fortes agrafes et goujons en petit fer de carillon à 2 f. 50, valent : 67 f. 50

Les articles estimés à prix d’argent montent ensemble à la somme de : 195 f. 00

La pose du dit monument est estimée : 300 f. 00

Carrelage de la chapelle : 360 f. 00

Total de la maçonnerie et de la marbrerie : 8259 f. 21

Sculpture en marbre

Les armes du roi, de 60 c. carrés sur 15 c. de saillie, estimées : 400 f. 00

Le couronnement des deux tombes accessoires : 200 f.

Les vases lacrimatoires : 80 f. 00

La couronne de cyprès et la croix dans le fronton : 230 f. 00

Trois mascarons dont deux doubles : 180 f. 00

Les oves des 4 chapiteaux et des deux angles ainsi que leurs rosaces : 210 f. 00

Les moulures taillées dans l’entablement et le fronton : 215 f. 00

Les deux consoles sous l’inscription : 60 f. 00

Les larmes et les lettres, au nombre d’environ mille, creusées et dorées à 30 c. : 300 f. 00

Vingt et une rosaces en plâtre de trois modèles différents d’environ 40 c. de diamètre pour les caissons de la voussure de la chapelle, estimées chaque à 30 f. : 630 f. 00

Frais de modèles, échaffauds pour la pose des rosaces etc. : 150 f. 00

Total de la sculpture : 2655 f. 00

Travaux divers

Barrière d’appui en menuiserie, qui est exécutée et que l’adjudicataire devra payer au menuisier de la fabrique, la somme de : 200 f. 00

L’adjudicataire devra aussi sceller et peindre cette barrière en bronze et faire les peintures à l’huile à 3 couches et en marbre des murs de la chapelle, du ton qui sera indiqué ; ces travaux sont estimés : 107 f. 00

Total des travaux divers : 307 f. 00

Résumé

Maçonnerie et marbrerie : 8259 f. 21

Sculpture : 2655 f. 00

Travaux divers : 307 f. 00

1er total : 11221 f. 21

Honoraires des architectes, qui seront payés par l’administration : 561 f. 50

Total général : 11782 f. 71

Paris, le 23 juillet 1828

Les architectes de l’église royale et paroissiale de Saint-Germain-en-Laye

Signé : Malpièce et Moutier »