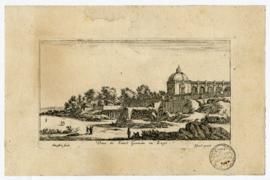

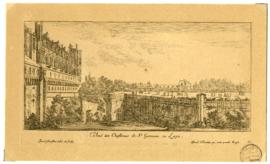

Estampe en noir et blanc représentant le parterre et la façade nord du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye.

Inscription : « du côté du jardin est la plus large façade des cinq qui en composent le pourtour, et dans laquelle est l’appartement du Roy, degagé en dehors par un balcon de fer doré, qui regne alentour. La terrasse qui a esté faite devant la Contre-escarpe du fossé sert pour passer de la cour des cuisines dans le Parc, et aller au mail qui a esté fait depuis peu sur le dessin de Mr. Le Nostre, ainsi que le parterre avec les 3 fontaines » en partie inférieure.

Titre et mentions d’auteur et d’éditeur gravés en partie inférieure de part et d’autre de l’inscription (de gauche à droite : « St Germain en Laye/A Paris Chez N. Langlois, rüe St Jacques, à la Victoire, Avec Privilege du Roy/fait par Perelle »).