Comme l’indique la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002, les musées nationaux ont pour missions permanentes de conserver, restaurer, étudier, enrichir leurs collections et les rendre accessibles au public le plus large. À ces missions d’intérêt public est inhérente la notion de gestion raisonnée des collections, qui recouvre les idées de propriété, de permanence, de documentation et d’accessibilité.

L’acquisition est l’activité par laquelle un objet ou un groupe d’objets rentre dans le domaine public en devenant légalement la propriété de l’État, pour ensuite être intégré aux collections nationales. La politique d’acquisition constitue une section névralgique de toute politique de gestion des collections.

Modes d’acquisition

Le terme d’acquisition est utilisé ici pour désigner l’ensemble des modes d’entrée des œuvres dans un musée :

-échange : l’objet est transféré de façon permanente dans les collections contre la remise d’un ou de plusieurs autres objets ou documents ; ce mode d’acquisition n’a pu être observé que lors des premières années du MAN ;

-transfert : l’objet est transféré d’une institution à une autre, ou du fonds consolidé d’une institution à ses collections, de façon permanente ;

-fouille : autorité mandatée pour recueillir un objet en creusant le sol ou le fond de l’eau ;

-achat : l’État acquiert d’un vendeur la propriété d’un bien, moyennant paiement, dans des conditions prédéfinies. Les achats sont réalisés auprès de particuliers ou à l’occasion de ventes publiques. Dans le cas de pièces vraiment exceptionnelles, le musée peut faire valoir le droit de préemption de l’État. Il se substitue ainsi au dernier enchérisseur et peut acquérir l’œuvre au dernier prix adjugé ;

-achat par préemption en douane : l’État français peut acheter une œuvre d’art stoppée en douane avant qu’elle ne sorte du territoire national, pour le compte des collections nationales, après négociation du prix avec le vendeur. Cette procédure est une procédure d’urgence rarement utilisée ;

-attribution par l’office des biens privés : ce mode d’acquisition concerne les œuvres récupérées en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, et qui n’ont pas été réclamées par leurs anciens propriétaires. Ces œuvres sont inscrites sur des inventaires particuliers et portent un numéro commençant par " MNR " ou " REC " ;

-dation : le système de la dation est soumis au double agrément du ministère des Finances et du ministère de la Culture. Il permet le paiement à titre exceptionnel des droits de succession et de mutation, ou de l’impôt sur la fortune, par la remise à l’État d’œuvres d’art ou d’objets de collection.

-don manuel : les dons proviennent majoritairement de collectionneurs, d’archéologues, d’artistes ou de leur famille, d’associations ou encore d’entreprises. Ils s’accompagnent d’un simple échange de correspondance indiquant clairement la volonté du donateur ;

-donation : elle est une libéralité qui s’accompagne d’une attestation notariée. C’est un contrat qui entraîne la transmission à titre gratuit d’un bien de façon immédiate et irrévocable et qui précise les conditions éventuelles associées par le donateur à son geste. Certaines donations sont sous réserve d’usufruit. Dans ce cas, le donateur se dessaisit de la nue-propriété des objets tout en les gardant chez lui ou chez un tiers ;

-legs : le legs permet, par disposition testamentaire, de remettre un ou plusieurs objets à l’État pour que ce dernier l’affecte à un musée. L’objet est remis à l’État et est affecté dans les collections nationales à la mort du testateur. Le legs peut être assorti de conditions que le musée est tenu de respecter dès lors qu’il l’a accepté. Certains legs sont sous réserve d’usufruit. Dans ce cas, le légataire consent l’usufruit de l’œuvre léguée à une tierce personne. Cette dernière peut en jouir jusqu’à sa mort.

-saisie en douane :l’œuvre est confisquée par les services de l’État alors qu’elle allait être illicitement portée hors du territoire national, généralement pour être vendue. L’État s’approprie de droit l’œuvre saisie. Le vendeur peut dans certains cas être dédommagé.

Le cadre juridique et procédural

Les musées nationaux ne sont pas libres d’enrichir leurs collections comme ils le souhaitent. Tout dossier d’acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux fait en effet l’objet d’un processus d’instruction et de décision avant acquisition par l’État et affectation à l’établissement concerné. Les acquisitions à titre onéreux ou gratuit sont gérées à partir de 1895 par le département des Acquisitions de la Réunion des musées nationaux (RMN-GP), puis à partir de cette date en association avec le bureau des acquisitions du service des Musées de France. La RMN-GP est au service de tous les musées nationaux services à compétence nationale (SCN) et de certains établissements publics qui connaissent un régime spécifique d’acquisition. Elle intervient aussi pour d’autres institutions patrimoniales du ministère de la Culture, d’autres ministères ou collectivités territoriales, pour la mise en œuvre d’acquisition des trésors nationaux et œuvres d’intérêt patrimonial majeur, dans le cadre de financements qui associent de plus en plus souvent la participation de l’État et des fonds publics aux mécénats d’entreprise et de particuliers.

Jusqu’au 1er janvier 2004, la principale voie d’acquisition des musées nationaux est celle des achats d’objets par l’État dans un cadre mutualiste, géré au plan administratif et financier par la RMN. La procédure d’achat repose alors sur un double système consultatif : une consultation scientifique par l’intermédiaire du Comité consultatif des musées nationaux, et une consultation institutionnelle réalisée par l’intermédiaire du Conseil artistique des musées nationaux. La décision finale revient ensuite au ministre de la Culture. L’avis de ces deux instances consultatives n’a pas officiellement de portée juridique, le ministre de la Culture est libre de décider ou non d’une acquisition.

La fin du système mutualiste est décidé en 2003. Le Comité consultatif des musées nationaux est remplacé par décret du 26 décembre 2003 par 11 commissions d’acquisition spécifiques à chaque établissement ou groupe de musées, conférant à ces derniers leur autonomie scientifique. En 2004, une Commission des acquisitions commune au musée des Antiquités nationales et au musée national de Préhistoire est créé afin de donner son avis sur les propositions d’acquisition à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à entrer dans les collections de l’État dont ces musées ont la garde. Les acquisitions sont désormais décidées pour les musées services à compétence nationale, par arrêté du ministre chargé de la Culture après avis, selon la valeur des biens, de la commission d’acquisition compétente ou du Conseil artistique des musées nationaux, et pour les musées établissements publics, par décision de l’autorité compétente de ces établissements, après avis, selon la valeur des biens, de la commission d’acquisition de l’établissement et du Conseil artistique des musées nationaux.

Dans le cadre des orientations fixées par le Comité interministériel de la modernisation de l’action publique (CIMAP) du 18 décembre 2012 pour une nouvelle politique de la consultation, il est décidé de fusionner les commissions d’acquisition instaurées en 2004. Cette fusion permet ainsi de créer une seule et unique commission d’acquisition commune à 18 musées nationaux, chargée de donner un avis sur les propositions d’acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de biens culturels destinés à entrer dans les collections de l’État dont ces musées ont la garde. Cet effort de rationalisation a pour objectif de rendre possible, pour les responsables des musées nationaux, une meilleure vision globale des projets d’acquisitions financés sur l’enveloppe budgétaire allouée par l’État à la RMN-GP, et pour l’administration centrale, à mieux coordonner la politique d’acquisition de ces mêmes musées.

La nouvelle commission est présidée par le directeur chargé des musées de France et est composée de 11 membres de droit, représentants des musées nationaux, et de 10 personnalités qualifiées, nommées pour quatre ans en raison de leurs compétences dans les champs scientifiques concernés ou de leur connaissance du marché de l’art. La RMN-GP continue pour sa part à assister le service des musées de France pour assurer le secrétariat de la commission. Cette commission d’acquisition unique est officiellement instaurée par le décret n° 2016-924 du 5 juillet 2016, et effective à partir du 1er octobre. De la même année.

À la suite de l’acquisition par le château de Versailles de faux meubles du XVIIIème siècle et afin de mieux protéger les établissements nationaux contre ce type de trafic, Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, décide la même année de réformer la chaîne d’acquisition dans les musées nationaux. Un vade-mecum est ainsi rédigé à l’usage des conservateurs des musées nationaux, des chefs d’établissements ainsi que de la Commission d’acquisition pour poser les principes régissant les procédures d’acquisition et rappeler la déontologie à respecter. Un pôle d’expertise scientifique, coordonné par le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), piloté par le service des Musées de France, et associant le Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMF), le centre interdisciplinaire de conservation-restauration du patrimoine et le Mobilier national, est également créé pour éclairer l’avis des membres des commissions d’acquisition. Enfin, le décret n° 2017-1047 du 10 mai 2017 réforme le fonctionnement et la composition du Conseil artistique de la Réunion des musées nationaux.

Le dossier d’acquisition

Les typologies nécessaires au processus d’acquisition que nous retrouvons dans les dossiers d’acquisition sont : la proposition d’acquisition, l’ampliation de l’arrêté ou du décret ministériel d’acquisition, la liste des objets acquis ou proposés à la vente, l’attestation de réception du ou des objets, la correspondance.

Un certain nombre de dossiers, comme le dossier MAN 77621, ne contiennent qu’une copie de l’ampliation de l’arrêté ministériel d’acquisition, alors que d’autres dossiers, à l’image du dossier MAN 75452, en sont dépourvus.

La richesse des dossiers vient en grande partie de la correspondance qui apporte toute la contextualisation de l’acquisition concernée.

La politique d’acquisition du MAN

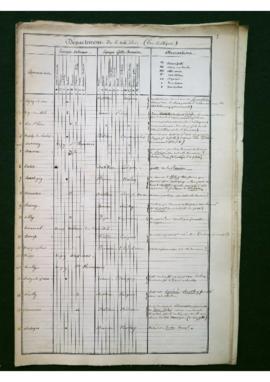

Le fonds des acquisitions retrace 151 ans de politique d’acquisition menée par le musée d’Archéologie nationale. Le MAN est aujourd’hui doté de collections fortes de près de 3 millions d’objets, constituées au fil du temps selon des modalités d’entrée et des dynamiques variables.Le MAN possède un inventaire manuscrit unique dont les premiers numéros ont été inscrits en 1862. Cet inventaire composé de 11 volumes liste les acquisitions de collections, objets archéologiques originaux, moulages, tableaux et sculptures, mais également un certain nombre d’acquisitions de documents d’archives et de livres qui aurait dû être porté sur le registre d’entrée de la bibliothèque tenu vraisemblablement pour sa part depuis 1865. L’inventaire permet d’identifier les objets acquis par le musée et d’en assurer la gestion. Ce document fait foi de la propriété des œuvres et garantit la permanence de la collection. Il constitue également une source essentielle de connaissance des collections du musée et permet de dresser un bilan de la politique d’acquisitions de l’établissement (l’inscription à l’inventaire pouvant être rétrospectif, la chronologie d’entrée des acquisitions reste cependant difficile à préciser sans l’étude détaillée des dossiers d’acquisition).

Sous le patronage de l’empereur Napoléon III et de son entourage, le MAN bénéficie dès sa création d’un contexte d’enrichissement de ses collections particulièrement favorable. Jusqu’au début des années 1910, le musée multiplie les acquisitions à un rythme particulièrement soutenu afin de répondre à la quasi-inexistence de collection préexistant à la création de l’établissement. Afin de réunir rapidement des collections, et de façon peu onéreuse, il est d’abord fait appel aux dons. Les collections du MAN se construisent ainsi principalement autour de dons dont le volume et la qualité exceptionnels, à l’image des donations du baron J. de Baye ou des frères Morgan, participent à renforcer la position d’institution de référence. Les acquisitions onéreuses sont beaucoup plus rares dans les premiers temps du musée.

L’évolution du cadre réglementaire de l’archéologie et de la réglementation des acquisitions des musées nationaux transforme ensuite progressivement les modalités de constitution des collections du MAN et leur composition. Depuis l’entre-deux-guerres, la politique d’enrichissement du musée est ainsi principalement de caractère opportuniste. Le marché de l’art, avec un recours régulier à la préemption lors de ventes publiques, les acquisitions auprès de particuliers ou de galeries, et les dons sont aujourd’hui les modes principaux d’enrichissement des collections. Les acquisitions à titre gratuit sont néanmoins en déclin depuis une vingtaine d’années. Faute de place et faute d’un cadre général pour l’entrée des objets archéologiques dans les musées de France, les acquisitions portent essentiellement sur des objets et non plus sur des ensembles ou des séries archéologiques dans leur intégralité.